為創業城市賦能!第20屆“藍洽會”暨青島國際人才創新創業高峰論壇今日啟幕

匯聚高端創新人才為創業城市賦能

第20屆“藍洽會”暨青島國際人才創新創業高峰論壇11月9日啟幕

青島天生具有創業城市的特質,是一個青春之島,是一座正在創業的城市,是城市中的“獨角獸”。而建設創業城市,“人”是最重要的要素,也是最核心的資源。

11月9日,以“聚才聚力、創贏未來”為主題的第20屆“藍洽會”暨青島國際人才創新創業高峰論壇在青島西海岸新區拉開帷幕。

作為青島推動國際高層次人才交流和產學研合作的“金字招牌”,“藍洽會”走過了20個年頭。20年來,該活動不僅成為青島集聚海內外人才智力和技術交流合作的重要資源平臺,更是海內外人才透視青島經濟社會發展、了解青島人才項目需求和產業發展方向的重要窗口。

統計數字顯示,截至10月底,今年全市共引進聚集各類人才21.49萬人。“十三五”期間累計集聚各類人才74.47萬人。其中,借助“藍洽會”平臺,共吸引3500多名海外留學人才報名參會,直接吸引1000多名高層次人才“留下來”創新創業,創辦高科技企業500余家,涌現出尹學軍、張大剛、馬書根等一大批優秀創業者。直接引才之外,“藍洽會”也積極發揮平臺鏈接作用,其中以團隊帶入、直接合作、推薦來青等多種形式,間接引進海外高層次人才1000余名,并助推一大批處于國內乃至國際領先地位的先進技術、高端項目落戶青島,不斷充實青島高端創新人才供給,成為助力青島建設開放、現代、活力、時尚的國際大都市、推進經濟社會發展的重要人才平臺力量。

■2019年11月,第19屆“藍洽會”開幕式現場。

搭好平臺,釋放引才“強磁場”

作為一座正在冉冉升起的創業城市,青島向來以開放的姿態敞開懷抱,歡迎來自全球的創新創業主體。不管是青年人才、創業團隊,還是創新企業、科研人員,只要來到青島,都能享受到產業載體、創業平臺、資本支持、人才支持、學術研討、產業沙龍、技術創新、成果轉化、政務服務、創新文化等方方面面的創業生態支撐,都能夠找到創業機會、實現創業夢想。

美國德克薩斯農工大學研究生畢業后,陳乃琦選擇在青島追尋“創業夢”。入駐青島高層次人才創業中心,成立青島西諾農業科技有限公司,多年來,公司致力于生物刺激劑研發,已與全球領軍企業比奧齊姆強強聯合,助力生物刺激劑行業不斷發展。

剛剛從俄羅斯遠東聯邦大學碩士畢業的彭子文也選擇將職業生涯的起步落在青島,“良好的經濟發展基礎和未來前景,是我把青島作為歸國就業第一選擇的核心考量,但當然了,青島開放、現代、活力、時尚的城市氣質,也是非常關鍵的加分項。”他說。

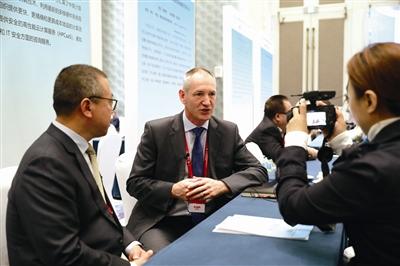

■往屆“藍洽會”期間,海外高層次人才在現場進行項目對接。

推出“先落戶后就業”政策;加大對人才在青生活、住房的補貼力度,海內外博士來青購買首套商品房可享受15萬元一次性安家費補貼,來青在站博士后2年內可享受12萬元生活及住房補貼;密集出臺了有關深入推進科技創新發展、獎勵資助頂尖人才、鼓勵中介機構和個人引進高層次人才及團隊的意見等扶持政策……聚焦鼓勵海外優秀人才來青干事創業的同時,搭建起國家級留學人員創業園、高層次人才創業中心、國際院士港、院士智谷、博士創業園等為主體的全鏈條、多層次、立體化的創業孵化平臺體系。結合海外高層次人才特點量身打造人才集聚、科研創新、成果轉化的創業創新平臺,發揮人才集聚效應和示范引領作用。

■來自美國、德國、法國等眾多海外國家的高層次人才攜項目來青對接洽談。

“今年,青島第九次入選‘魅力中國——外籍人才眼中最具吸引力的中國城市’。青島這座開放、現代、活力、時尚的國際大都市,正以識才的慧眼、愛才的誠意、用才的膽識、容才的雅量、聚才的良方吸引著海外優秀人才。”青島市人才服務中心相關負責人表示,此次“藍洽會”的召開,也是基于青島這種良好的引才機制和氛圍的集中展示。據了解,本次“藍洽會”受到了眾多海外人才的關注和積極參與,前期已有來自美國、德國、法國等20余個國家150余名海外人才計劃攜項目與青島方面企業、研究機構進行對接洽談,800余名高層次人才線上注冊,希望參與本次活動。這些報名參會人員中,博士學歷及以上的占比超過80%,涉及新能源、新材料、生物醫藥等十余個高精尖缺專業領域。

優化品牌,搭建常態化產才融合機制

如果說歷年的“藍洽會”是一場青島搭臺、海外高端人才競相出演、優質企業和科研院所鼓掌喝彩的大秀。那今年“藍洽會”開創的“云”模式,不僅讓這場演出實現“實時轉播”,同時更開放的舞臺和“不落幕”的引才機制,讓“藍洽會”成為名副其實的一場“人才狂歡”。

“打破以往線下場地、時間等因素的制約,我們此次推出藍洽會‘云平臺’,希望以一種更加開放包容的姿態,面向全球人才發出‘求賢令’,誠邀城市發展‘合伙人’。”青島市人力資源和社會保障局副局長劉傳華介紹。

無獨有偶。11月10日,“藍洽會”開幕后的第二天,創業青島——全球博士山東藍區研修營暨第七屆“百所高校千名博士青島行”活動也將接續開展。與往年不同,今年的博士行將采取全程線上的方式,以“智匯青春之島,博引活力未來”的主題,設置城市主題推介、高層次人才云洽談、線上研修營等活動板塊。

“圍繞我市重點產業人才需求目錄,我們前期也積極對接全市各產業專班和重點企事業單位,廣泛征集博士人才需求。目前已匯集了包括中國科學院海洋研究所、海信集團等90余家企事業單位的4200余個博士需求,數量為歷年之最。”劉傳華表示,根據各引才單位的行業類型,設立工業互聯網、智慧城市、頭部企業、高校科研院所等研修分營專場,為不同專業領域的參會博士提供定制化的研修方案。“不斷順暢精準的引才路徑,讓產業和崗位成為吸引人才的第一抓手,讓人才‘引得來’更‘留得住’。”

創新引才模式,更不斷完善人才服務機制。瞄準人才項目落地、留青發展、創新創業等關鍵環節,“藍洽會”開幕式上“藍創微云”生態圈也將正式啟動。這個集成了包括技術合作、風投融資、企業成長、生活保障等多維度、全鏈條的服務模塊,面向海內外人才展現我市便捷、集成、高效的“一站式”人才服務體系。法務咨詢、投融資、人力資源服務在內的20余家“圈成員”單位的“藍創微云”將為藍洽會、留創大賽等擬落地青島的人才項目提供細致周到的服務。

“為克服當前疫情帶來的不利影響,本次‘藍洽會’通過搭建‘云平臺’,延長‘服務鏈’,構建‘生態圈’的方式,突出重點抓對接,促進項目早落地,圍繞海外人才報名的重點優質項目,加大線上對接力度,及時協調我市有關部門和各行業優質資源,及時解決項目對接中遇到的各類難題,加快項目落地的速度,確保引進來的項目能夠簽得了約、落得了地。”青島市人才服務中心相關負責人表示。

聚才聚力,共繪創業城市新藍圖

11月5日,以“聚才聚力、創贏未來”為主題的“2020中國青島留學人員創新創業大賽”全球總決賽落下帷幕。這場“藍洽會”的“預熱賽”,吸引了來自斯坦福大學、帝國理工學院、東京大學、賓夕法尼亞州立大學等國際知名院校在內近100個留學人員創業項目。

■眾多海外留學人才在往屆“藍洽會”現場與青島達成產學研合作意向。

其中,榮獲本屆大賽“重點項目”的新防疫賽道項目——“精準醫療時代的新型醫學檢驗實驗室”,已開始了與青島的“牽手之旅”。“目前項目已經落地青島,在各方的培植下,完成了前期融資,正在籌備港股上市。”項目負責人美國留學博士陳夢夢說。

創業城市需要新生力量的澎湃激情,更需要專家智庫的運籌帷幄。“在‘雙循環’新發展格局的背景下,青島又有什么樣的新機遇?如何把握開放優勢,打造創業城市?”今年的藍洽會上,將邀約10余名海內外知名專家學者、高層次人才代表、招才引智機構負責人與市委組織部、市人力資源社會保障局、市科技局相關負責同志展開“頭腦風暴”。

邀請參會的高層次人才、引才機構負責人參加專家建言會,是每年“藍洽會”的保留項目。“今年我們通過‘云會議’手段,通過線上線下相結合的方式,進一步擴大建言會規模。”青島市人力資源和社會保障局有關負責人表示,“海外高層次人才擁有寬闊的國際視野、豐富的國際經驗和廣泛的海外人際關系,是溝通國內企業與國際市場的重要橋梁,建設開放、現代、活力、時尚的國際大都市,離不開這些寶貴的人才資源。”

■“藍洽會”逐漸成為青島招引海外高端創新人才的一塊“金字招牌”。

青島對國際化人才的尊重和渴望,不僅體現在“頂格傾聽”人才訴求和意見建議,更落實到“頂格協調”人才政策和“頂格推進”人才服務上。

青島日前印發的《關于加快建設創業城市的十條意見》,進一步明確了對人才尤其是高層次人才的尊重和歡迎。《意見》明確,將推動人員往來更加自由便利,集聚國內國際人才資源,增強開放創新策源能力。尤其對引進的產業領軍人才等高層次人才團隊項目分類獎補,最高給予1億元綜合資助;對戰略性、引領性、稀缺性高端人才,實行“一人一策”定制化引進;按照企業需求制定人才政策,提高人才與產業發展匹配度;完善對獲得人才“服務綠卡”的高層次人才服務。

不僅如此,在此前召開的市委十二屆八次全體會議上,也明確了要進一步打通科研人員創新創業的體制機制障礙,更加鮮明地支持事業單位科研人員兼職創新、在職創辦企業、離崗創辦企業、到企業工作或參與項目合作,加強技術轉移體系建設。同時,大力培養技術經紀人,依托國家技術轉移人才培養基地等專業機構,開展針對性培訓。要鼓勵事業單位自主設置流動崗位,引進建設技術經紀人隊伍,通過專業化的服務,加快科技成果轉化步伐。

要立體、綜合、全方位、內生地“搞活”青島這座城,離不開大量高端人才智力的聚集。這次“藍洽會”開幕式上,青島市還將啟動“萬名海歸學子聚青行動”,面向全球發布來自我市新一代信息技術、醫養健康等13個產業和國際客廳的急需緊缺人才需求,邀請廣大優秀海歸人才來青創新創業。

“致天下之治者在人才”。依托“藍洽會”的金字招牌,青島將持續放大招才引智的品牌虹吸效應,搭建人才集聚發展平臺,打造各類人才競相成長的“熱帶雨林”,讓青島這座青春之島、創業城市始終洋溢著青春澎湃的發展活力。(任曉萌 鐘云鵬)