蛤蜊玩起了“國潮”!開挖,坐標紅島

“五一”小長假的第一天,青島蛤蜊又迎來了一年一度的高光時刻。

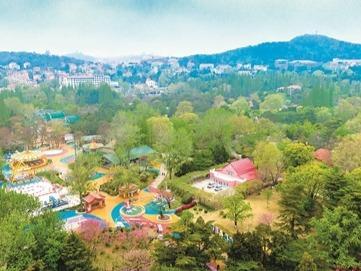

今天早上,裝扮一新的青島膠州灣國家級海洋公園(西南島)人聲鼎沸,以“山海潮生蛤蜊又潮”為主題的第十八屆紅島蛤蜊節正式奏響“五一”小長假歡樂的樂章。

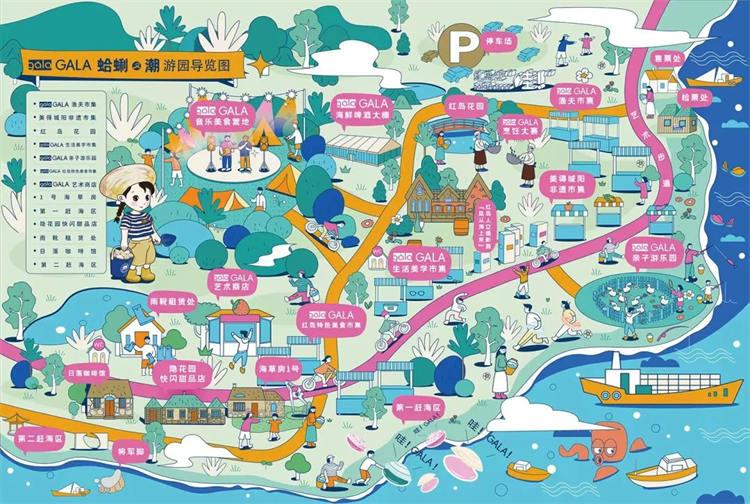

4月29日至5月7日,紅島蛤蜊節將通過gála GALA漁夫市集、gála GALA紅島特色美食市集、美得城陽非遺市集、星野嶼音樂美食營地、gála GALA海鮮啤酒大棚等八大板塊及“賞味紅島”海鮮廚藝大賽、親子游樂與美育等活動,為市民和游客烹制一席以紅島漁鹽文化為底色,以“潮”和生活美學為主線的文旅盛宴。

這個“五一”,以蛤蜊的名義一期一會,體驗趕海的野趣,感受厚重的漁鹽文化,跟著蛤蜊“潮”起來。

1

人潮、蛤蜊“潮”相會

車流從青島的四面八方涌入膠州灣懷抱內的紅島。蛤蜊節主會場西大洋休閑漁村春意盎然,從早上九點多開始,等候入場的市民和游客就排起了長隊,奔赴這場“蛤蜊盛宴”。

gála GALA漁夫市集和gála GALA紅島特色美食市集是尋味紅島的必經之地。清蒸蛤蜊冒著鮮美的熱氣,肥美的海蠣子透著飽滿的汁水,各類小海鮮讓饕客們“挪不動腿”。gála GALA漁夫市集精選了紅島街道20家本地風物特產,“gála GALA紅島特色美食市集”則匯聚了紅島本地9家傳統美食,通過現場制作技藝展示,解鎖海鮮美食技藝,探尋舌尖上的紅島味道。

從嶗山前來游玩的市民呂女士笑稱自己從攤頭吃到了攤尾,“本來就愛吃海鮮,發現這里的海鮮格外新鮮好吃,走的時候想再買些打包回去。”

城陽區紅島街道相關負責人告訴觀象君,去年的紅島蛤蜊節吸引了近6萬游客,當下文旅業態加快復蘇,“五一”小長假第一天就感受到了游客的熱情,預計今年蛤蜊節將迎來更多游客。

人潮涌向蛤蜊“潮”。蛤蜊節前兩日,因潮汐原因最佳趕海時間持續較短,但仍有一些游客“全副武裝”來趕海,拿著小桶和小鏟子奔向海灘,即便雨靴上沾滿了淤泥仍揮舞著小鏟子四處挖蛤蜊。“本來想挖蛤蜊是小孩子的樂趣,沒想到我們自己也樂此不疲。”市民周先生帶著一家四口一大早駕車前來。

“前兩日來的游客可能錯過最佳趕海時間,入園均可免費領取一張蛤蜊節贈票,后續幾天蛤蜊節期間還可以使用。”紅島街道相關負責人說,后面幾天最佳趕海時間持續時間都比較長,游客們肯定能滿載而歸。

蛤蜊“潮”不僅趕“潮水”,更要趕“潮流”。從限定款單肩背包、扇子等周邊產品到會場的視覺設計產品,這屆蛤蜊節刮起了一陣“國潮”風。“前幾年也來過蛤蜊節,今年感覺在會場布置和活動的設置方面都更貼近年輕人的潮流審美。”市民周先生說。

在gála GALA生活美學市集開啟一場美學邂逅之旅。從DIY手工體驗、創意飾品、陶土擺件、古法香品到咖啡、甜點、披薩、漢堡、煎餅果子,18家優質綜合文創店鋪和22家別具一格的創意美食店鋪以“潮生活·新勢力”為主旨,集各式生活美學于一體,向游客展示著特有的生活美學態度。

星野嶼音樂美食營地是露營愛好者的小天地。聽著現場演奏的音樂,在帳篷下席地而坐,感受春天的海風陽光、鳥語花香。在海邊散落的空地上、樹蔭下,也有不少游客搭起帳篷、天幕,遠眺波光粼粼的海面,膠州灣大橋長虹臥波,小漁船漂在海上,又似掛在天邊。親朋好友圍坐一桌談天說地,悠閑又愜意。

人潮邂逅蛤蜊“潮”。以蛤蜊之名,這屆蛤蜊節打造了一個個潮流、多元的新型消費場景,開啟了“五一”小長假的歡樂閘門。

2

舌尖上的儀式感

在青島,蛤蜊不單是一種海鮮美食,更是一種地域文化符號。青島人稱蛤蜊為“噶啦”(gala),“哈啤酒,吃蛤蜊”是青島人獨有的儀式感,也是海洋文化在地方飲食層面留下的烙印。

蛤蜊節已成為青島海洋美食文化的集中展示地。這屆蛤蜊節首次推出了gála GALA海鮮啤酒大棚,游客可盡享海鮮、燒烤、啤酒等美食,體驗“哈啤酒,吃蛤蜊”的地方特色飲食文化。

蛤蜊節期間,紅島蛤蜊占據當之無愧的美食“C位”。“你看,這才是正宗的紅島蛤蜊哩。”一位攤主得意地向游客們介紹,紅島特產的蛤蜊皮薄、肉厚嫩,更重要的是清蒸后會呈現乳白色的湯汁,這是紅島蛤蜊與外地蛤蜊最大的不同。

紅島地處膠州灣東北部,養殖海域水質優良,特殊的泥質灘涂中微生物豐富,成為了紅島蛤蜊獨特的口感。目前,紅島蛤蜊年產量近五萬噸,從事蛤蜊加工的相關企業有十多家。

在gála GALA漁夫市集上,不僅有紅島蛤蜊,還有海螺、海蠣子、海虹、海星等各類海鮮美食,讓游客們大飽口福,一站式實現海鮮自由。

紅島喜盒子、傳統草編藝術、劉氏木雕、劉氏泥塑、河套孟家布藝老虎、紅陶榼子……10余家特色非遺集中亮相美得城陽非遺市集,在這里,游客們充分感受到城陽豐厚的歷史底蘊。“紅島的地形像盛開的蓮花,再結合蛤蜊的造型創作了這個作品。”紅島喜盒子制作技藝傳承人郝青青向游客展示自己的剪紙作品。

自古以來,紅島地區世代以漁鹽為生,漁鹽文化源遠流長,成為青島海洋文化的重要代表之一。《易經·易辭下》篇記載:“古者郎君氏之王天下也,做結繩而為網罟,東獵于海,以佃以漁。”據考證,中國漁業發源于炎黃時代的東夷部落,部落首領郎君氏被后人尊為“漁祖”。傳說中,“漁祖”郎君氏曾在紅島的海灘上結出第一張漁網,而“鹽宗”夙沙氏在這里煮海為鹽。春秋戰國時期,這里已成為齊國獲取“漁鹽之利”的主要地區之一。紅島地區的居民們一直崇尚和傳承著漁鹽文化,至今仍有拜祭“漁祖”和“鹽宗”的習俗。

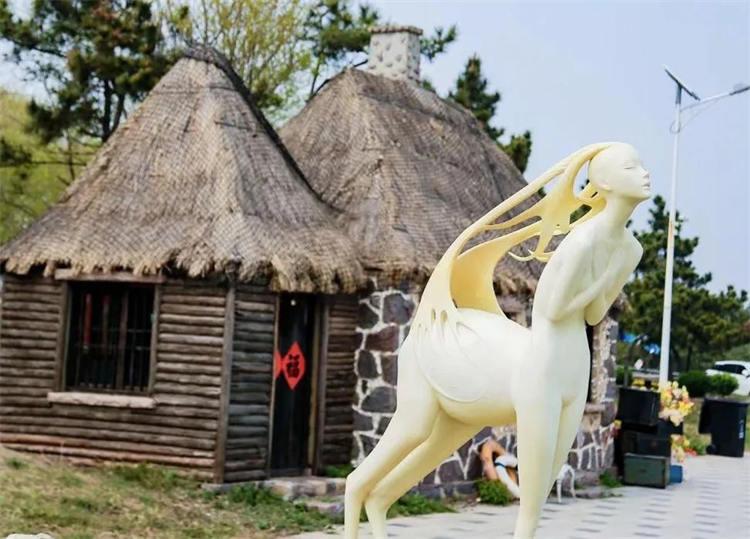

在蛤蜊節會場,游客們可以看到以石為墻、海草為頂的海草房,這是膠東半島沿海地區獨具特色的生態民居。本屆紅島蛤蜊節還設置了“風從海上來——紅島人文攝影展”板塊,向游客展現了紅島的自然景觀和民俗風物。

海洋美食文化融合漁鹽文化,這屆蛤蜊節深度挖掘地方歷史人文特色,以文化賦能節會活動,為游客們呈現了一場文化盛宴。

3

“挖”出新可能

自2004年開始,紅島已經舉辦了18屆蛤蜊節,蛤蜊節也成為青島遠近聞名的文化旅游品牌。從最初的趕海挖蛤蜊到現在集吃喝玩樂學賞購于一體,走過20年的紅島蛤蜊節越來越注重深入挖掘當地的歷史和地域文化資源,將紅島優美的自然風光與人文生態深度融合。

透過蛤蜊節20年的發展變化我們可以看見,文化越來越成為文旅融合的關鍵變量。文旅融合不是一個新課題。但是,當下文旅行業最艱難的時刻已經過去,站在文旅產業發展的新起點上,如何將文化和旅游更好地融合在一起,讓文化賦能旅游,驅動旅游產業增值,仍是文旅行業亟待探索和突破的課題。

圍繞蛤蜊節,城陽區不斷挖掘紅島當地的歷史文化資源,將漁鹽文化融合到蛤蜊節當中,將蛤蜊節主會場與展現當地漁鹽歷史文化特色的韓家民俗村、青云宮、黃瀾趕海園等景區聯動。節會期間,游客憑蛤蜊節門票或手環可免費暢游韓家民俗村、青云宮,深入了解當地獨具特色的漁鹽文化歷史。

IP文化是文旅融合的重要抓手,打造和強化自帶流量的IP正成為一種新的時尚和潮流。IP本質上是一種心智認知,在某種程度上,旅游的開發與運營其實就是在經營游客的“心智資源”。“蛤蜊”作為充滿青島特色的美食自帶高光和強辨識度,是天然自帶流量的文化大IP。如何運營好“蛤蜊”這個IP,豐富和強化蛤蜊節的內涵也是辦好蛤蜊節的一大課題。

這屆蛤蜊節通過藝術衍生品開發、藝術裝置植入、文旅IP形象開發等文化產業運營手段不斷強化和豐富蛤蜊節IP內涵,還通過打造蛤蜊公交、蛤蜊有軌電車等多個環節塑造品牌傳播場景,優化游客體驗,借此形成獨特的、可持續性的文旅IP效應。在這個春暖花開的日子,去紅島體驗蛤蜊“一挖一麻袋”的暢快,去感受落日歸山海的漁家韻味,這個“五一”,一起挖蛤蜊去吧!

作者 |王偉