三市競爭 蛟龍號深海基地決定落戶青島(圖)

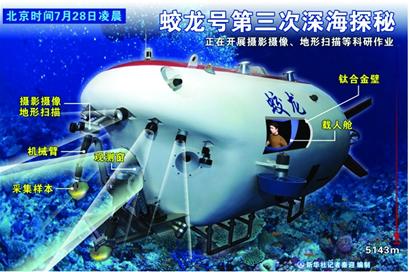

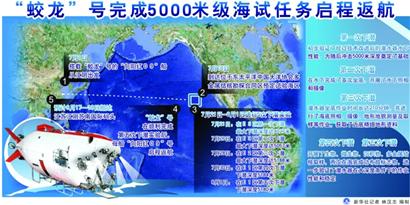

三市PK取勝“蛟龍”潛入青島

自7月21日以來,在遠離祖國一萬公里之遙的東北太平洋海試區域,我國第一臺自行設計、自主集成的“蛟龍號”載人潛水器連續5次進行下潛實驗,突破5000米深度,創造了新的下潛紀錄,也是中國走向深海的標志,成為全世界關注的焦點,2012年還將沖擊7000米設計深度。作為“蛟龍號”未來保障和支撐基地,位于即墨鰲山衛的國家深海基地管理中心正在為 “蛟龍號”的入駐做準備,蛟龍號“安家”青島也引起市民極大關注。那么“蛟龍號”為何會落戶青島,又為何選在鰲山半島,海試后還能干些什么,試驗成功有哪些重大意義?帶著這些問題,記者采訪了山東省科技廳副廳長、青島國家海洋科學研究中心主任李乃勝,作為事件的參與者和見證者,他詳細地解答了這一系列問題。 建深海基地是爭取來的 “蛟龍號”載人潛水器連續5次進行下潛實驗,最大深度達5188米,這是繼蛟龍號在2010年載人下潛3759米的深度后,再度刷新我國載人深潛的深度紀錄,這也標志著中國成為繼美、法、俄、日之后第五個掌握5000米以上大深度載人深潛技術的國家。伴隨著“蛟龍號”海試的推進,人們逐漸把目光放到了海試結束后,它將來用來做什么?特別是得知國家深海基地建在即墨鰲山衛,這種興趣就更濃厚了。 “蛟龍號”為何最終落戶青島呢?作為當時的參與人和見證者,李乃勝說,實際上走過了一條“發起在無錫,目標在上海,落戶在青島”的路。實際上在2001年就在考慮這件事了,2002年科技部的863計劃作為重大專項正式啟動,深潛器進入轟轟烈烈建造過程中,當時考慮需要一個基地。因為7000米載人潛水器的制造,無錫702所是第一個牽頭單位,自然想到無錫建基地,但當時海洋局考慮建在上海,上海也是重要的海洋基地,準備形成一個“上天入地、下海登極”集體形象,為什么最后來到了青島呢?真正開始運作也就是2004年的事,最重要的一點就是青島市政府敏銳把握、積極爭取,超出了國家海洋局領導的想象,政府的積極爭取態度至關重要。 第二個優勢是青島的自然條件優越,主體是跟上海相比較。青島總體上是花崗巖為主的巖石基海岸,非常有利于港口建設,這是一個先決條件。而上海周圍是一些潮平泥沙沉積,要新建港口很困難。 第二,青島的自然災害影響較小,每年的臺風在山東半島正面登陸很少,即便正面登陸,風力也會很弱,極少會發生因自然災害而倉促搬家這樣的事。 第三,深潛器都集中在青島。深海基地的建設得考慮到政治敏感性,考慮到國家安全。東海南海離爭議海區較近,容易受到政治環境的影響。而在黃海發生激烈性爭議的可能性不大,所以相對國家安全來講,那是有足夠保證的。 最打動人心的就是深潛器造出來干什么用?國字號的大所都集中在青島,而且當時國家原來布局的一些東西都在青島,不可能為了這個基地,科學家都要跑到上海去,人為地增加負擔。考慮到將來特別是用戶群體,以青島為主,海洋局的領導也不得不考慮。 在配套設施齊全方面,當時大洋一號在北海分局改裝完成,船就在青島,海洋局又剛建了大洋樣品庫,將來深潛器很重要的作用就是采樣,采回來的樣品放在哪里?因為大洋樣品具備這個條件,不可能放在上海再往青島運樣品,樣品在路上的保鮮、保護、保真,特別是一些有毒的液體氣體運輸起來都很困難。 看好鰲山衛的地理位置 基地建設為何最終選在鰲山半島?李乃勝說,實際上在爭取深海基地落戶青島時就在考察地方的選擇,當時對麥島、紅島、沙子口、鰲山衛這4個地方都進行過詳細考察,后來將焦點放在沙子口南姜碼頭和鰲山半島。經過一番權衡和考察,最終選在鰲山半島。李乃勝說,作為當時參與人員,他也是偏向于鰲山半島的,首先那個地方自然條件特別優越,是個基巖海岸,天然適合建港。另外那里有一個柴島,是個天然避風的好地方,那里本來就有一個避風壩,對港口起到天然避風的作用。還有一個就是水深條件,現在港里面已經有17米水深,一出柴島就是20米水深的主航道,7米的吃水,考察船基本就夠了,將來為了特別需要,施工量很少,就可以通到20米的主航道,優越的自然條件是無法比擬的。 “鰲山半島和當時整個中國海洋科技規劃融合在一起。”李乃勝介紹說,從2001-2002年,科技部的202號文明確表示,支持青島建海洋科技城,當時的想法就是先建一個海洋中心,再上升到海洋科技城。海洋科技城得有一個核心,當時的規劃想的就是鰲山半島,因為當時已經有一個初步的海洋中心的苗種基地建在那里。 “要建深海科技城的想法類似于航天科技城,而深海基地只是它的一個分支。”李乃勝說,還有一個概念就是藍色硅谷的建設,鰲山半島是藍色硅谷的核心,而如果全是些“國”字號的重要海洋科研基地形成一個群體,在國內很有顯示度,也會成為藍色經濟重要的科技平臺和支撐。 選擇在鰲山衛還有一個因素就是它有基礎,鰲山港基本上是個處于閑置狀態的雜貨港,幾乎沒有貨源,自然條件又很好,非常適合建成將來的海洋科技艦隊,其他地方都沒有這樣的港口條件。當時濱海大道正在修,交通很方便,區位優越,從飛機場去、從市區去都很順。 促進海洋科技事業的抓手 國家深海基地建在青島,對青島來說有什么意義呢?李乃勝笑著說,意義可大了,第一條就是樹立青島的形象,第二條就是進一步確立青島海洋科技國家隊的地位,第三條這是青島海洋科技走向深海的標志,第四條,就科技來講,是個大大促進海洋科技事業的抓手。海試結束后伴隨而來的就是國家項目、國家課題的確立,那些不可替代的資料、樣品必然帶來不可替代的經費、科研支持,領頭的課題、領頭的科學家都會出在青島,因為在這一領域具有不可替代性。 這是吸引、凝聚高端人才的重要平臺。國外一些大牌的科學家、高端人才,并不是說單單給他們錢就行,他們需要一個成就事業、施展才能的平臺,而這個基地就能夠使他們有更高的知名度。 它還能夠帶動相關技術發展。畢竟深潛是個高新技術的集成,特別是深潛器一說誰都明白,密封、抗壓、水下通訊、水下定位,這些是很少人接觸的重要難題,本身都是一些技術突破,這些技術帶來的就是一系列產業的發展和應用。 “蛟龍號”海底大顯身手 “蛟龍號”實驗完了干什么用?用途非常之多,可能一般人不是太了解,現在還處于海試階段,只是試驗設備本身,一直到明年7000米海試,結束后再正式交付使用,到那時就會有一套規劃。 李乃勝說,眼下參照國外同類深潛器能做的事而言,第一個用途,也是最主要的,就是下到海底看看。“到海底看看就是最重要的突破,它可以下到海底7000米,可以說一般性的全球海洋它都可以去。”李乃勝說,海底觀察是第一個任務,包括照相、傳回圖像、現場通話等,通過視頻,上面的人能看到底下,本身可視的資料就是特別重要的。 第二個用途是海底科學取樣。包括生物的、地質的或者是一些特定的樣品,甚至是特定的有毒的或者是熾熱的液體,都能夠保全、保真地取回來,這是任何其他設備不可替代的。比如說熱液噴發口,溫度特別高,靠人誰都不敢去伸手,現在科學家測到的最高溫是500多度,機械手就可以伸進去抓東西。 第三個大的用途,各類海底作業。“比如說海底測量,咕嘟咕嘟冒熱泉的東西,溫度有多高,深潛器的機械手可以拿溫度計插進去,通過視頻就可以看到數據。”李乃勝舉例說,還有就是往海底下布放一些特定的設備,投放各類需要的東西,這類海底作業都是別的機器不可替代的。 第四點海底救撈。李乃勝舉例說,當時美國一顆氫彈掉海里了,最后就是用3個深潛器把它撈起來的,還有就是海底下一些重要的國家秘密或者重要的寶藏救撈、沉船等的打撈,也只有它能做到。 第五點海底搶險,包括工程的搶險和人員的搶險。兩年前俄羅斯一條潛艇推進器被纏著了,轉動不了,上不來下不去,和平一號、和平二號下去之后鉆到底下把纏在上面的網纜割斷,潛艇就上來了,要沒有它的話,只能等死。還有現在跨洋通訊光纜斷了、海底管線、石油主管道、輸氣主管道破裂了,派它下去一看該怎么處理,事情就變得簡單多了。 第六點就是涉及國家的國防安全。“比如說咱們懷疑特定區域有敵人的潛艇,派這個東西下去看看,我在底下蹲著就可以捕捉到潛艇。”李乃勝舉了個生動的例子,將來還可用于海底的戰爭、水下的爭奪,它是一個顯示實力的重要標志。(記者 吳帥) |