給票房分賬算筆賬:2%差額引發(fā)的電影產(chǎn)業(yè)地震

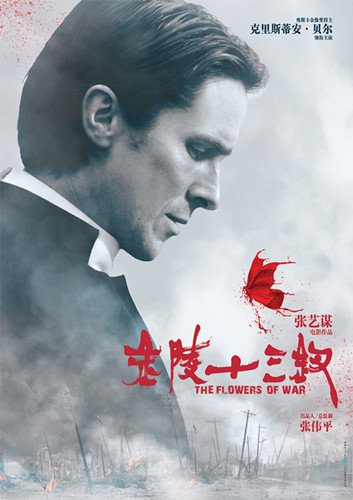

去年張偉平曾為《金陵十三釵》爭取到首周45%的票房分賬比例

張偉平種樹 后來人乘涼

中國的院線制度自2002年起引入,經(jīng)過十年發(fā)展,才確立了目前43%:55%的分賬比例。而從2002年至今,分賬比的每一次提升,都有張偉平的身影。

注明電影研究者M(jìn)agasa指出,2000年左右,分賬比例尚保持在35%左右。2002年,借《英雄》(電影版、美劇版)強(qiáng)勢(shì)崛起的東風(fēng),張偉平親

但為何去年《金陵十三釵》與院線鬧分賬,五大公司卻按兵不動(dòng)呢?影評(píng)人韓大刀認(rèn)為,“一是可能時(shí)間倉促,沒來得及跟進(jìn);二是因?yàn)楫?dāng)時(shí)各片商有自己的利益想法”。有意思的是,去年此時(shí),《金陵十三釵》跟院線打分賬戰(zhàn)時(shí),博納表示自己同期上映的《龍門飛甲》不參與此事。但今天的《通知》中,博納卻赫然位列五大公司之列。

“可以想見,張偉平去年的成功模式,為五大公司今天的《通知》提供了很多經(jīng)驗(yàn)與借鑒。如果院線讓步,45%成為一個(gè)常態(tài)標(biāo)準(zhǔn),張偉平有貢獻(xiàn)”,韓大刀如是說。

好萊塢標(biāo)準(zhǔn) 可供成備選

需要指出的是,五大公司此次要求調(diào)高分賬比,并非針對(duì)今年賀歲檔的戰(zhàn)斗,而是希望打一場(chǎng)建立標(biāo)準(zhǔn)、以后都能適用的戰(zhàn)役。對(duì)于五大公司的訴求,某影城經(jīng)理表示,“渴望一口氣將上限變成底線,不可能。提高分賬比確實(shí)是個(gè)趨勢(shì),但需要過程”。

資深影迷汽車大師認(rèn)為,好萊塢目前流行的一種分賬方式可以借鑒。好萊塢多數(shù)大片會(huì)按時(shí)段調(diào)整分賬比例。比如首周發(fā)行和院線七三分,次周六四分,以此類推,影片放映時(shí)間越長,院線比例越高。鑒于目前好萊塢電影、尤其是大片首周票房占總票房比例越來越高,“這種模式可以撈頭兩周的票房,又可以鼓勵(lì)拉長影片放映周期,對(duì)發(fā)行方而言,是個(gè)一石二鳥的好模式”。

這種模式其實(shí)在《金陵十三釵》上映時(shí)已經(jīng)變相嘗試過,當(dāng)時(shí)張偉平與院線達(dá)成的協(xié)議是,票房在五億內(nèi)新畫面按照45%的比例分賬,五億之后開始,新畫面只收取41%的分賬。至少從《金陵十三釵》的表現(xiàn)來看,這種拷貝好萊塢模式的分賬方式效果不錯(cuò),《通知》一開始就咬緊45%,不排除五大公司借此增加談判籌碼的可能性。

業(yè)界均力挺 分賬不治本

分賬大戰(zhàn)才打響第一槍,對(duì)行業(yè)的影響如何尚未有定論。但業(yè)界基本一致認(rèn)為此舉當(dāng)支持,但它僅治標(biāo),不治本。方興未艾的中國電影亟待解決的問題很多,并不是一次分賬大戰(zhàn)便能全面復(fù)興。

分賬大戰(zhàn)的影響之一便是,五大公司之外,中小發(fā)行公司是否也能挑戰(zhàn)分賬比例分一杯羹。對(duì)此問題,張文伯表示,“有錢賺大家肯定會(huì)效仿,但問題還得看手里的牌夠不夠資格叫板”。而此次五大的挑戰(zhàn)在他看來,亦是值得肯定的進(jìn)步,“無論是發(fā)行、院線還是影院,每一次博弈背后,其實(shí)都是在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步與完善,是絕對(duì)的好事”。

對(duì)分賬大戰(zhàn)引發(fā)的產(chǎn)業(yè)變動(dòng),也有人表示了自己的擔(dān)心。《看電影》雜志主編阿郎便表示,“就當(dāng)下的情況來看,雙方的互相逼宮,都會(huì)帶來另一方的反彈,最后兩敗幾傷也不是沒有可能。中國電影環(huán)境還很脆弱,經(jīng)不起這么內(nèi)訌”。

總而言之,票房分賬問題不過是中國電影發(fā)展到瓶頸,一個(gè)不得不觸碰的尷尬傷疤。飯得一口一口吃,問題也得一個(gè)一個(gè)解決。《通知》里,五大公司要求提高分賬比例的原因是,制作成本高昂,并承諾在分賬問題得到解決后,“努力提高影片的制作水平”。希望這不僅僅是談判說辭,而是日后的實(shí)踐行動(dòng)。

院線方也別總拿租金高當(dāng)說辭,靈活調(diào)節(jié)票價(jià),積極開發(fā)非市中心地區(qū)成為潛在的票倉才是王道。

畢竟,都是一根繩上的螞蚱不是。

相關(guān)鏈接

相關(guān)閱讀青島新聞

- 11-04·郭德綱不送票:不拿政府一分錢 靠票房養(yǎng)活自己

- 09-01·色情片創(chuàng)香港電影票房紀(jì)錄

- 07-03·趙薇畫皮2票房破三億 答謝會(huì)上罕見豪爽陪酒(組圖)

- 06-18·張柏芝身價(jià)下跌拍電視劇 復(fù)出后電影票房慘敗(組圖)

- 04-16·3D版泰坦尼克號(hào)票房超五億

- 04-11·泰坦尼克號(hào)青島遇尷尬 影城涉嫌票房欺詐(圖)

- 04-01·亞洲羽毛球錦標(biāo)賽今日開票 預(yù)售3天票房近8萬

- 12-30·音樂劇杜拉拉口碑拉動(dòng)票房 加演新返場(chǎng)曲目

- 03-03·影票最低7折為保國產(chǎn)票房?網(wǎng)友:越壟斷越?jīng)]人看

- 01-11·張柏芝復(fù)出后慘變票房毒藥

- ·