中山路老樓院租戶面臨搬家 仍難舍周邊市場

盡管氣溫已降至零下,天寒地凍,從老家萊陽來青島擺攤賣水果已經8年的蓋恒仁、姜玲夫婦除了像往常一樣出攤賣水果,還要忙著四處找房子,因為他們租住多年的濰縣路43號院已列入了拆遷范圍。

就在上周,隨著濰縣路啟動片分戶評估單價及房屋征收補償方案的發布,中山路改造正式啟動,老住戶們終于盼來了曙光。而像姜玲夫婦這樣的外來小商戶們卻不得不面臨再次搬家的折騰,找個房子倒不是最麻煩的,他們擔心的是自己擺攤做小生意的市場還能否照常干下去。記者日前再次走訪濰縣路、四方路一帶,聽聽這些外來務工人員對當前及未來生活的打算。

場景一

租住房要拆他們忙騰房

出場人物:煙臺萊陽的蓋恒仁、姜玲夫婦

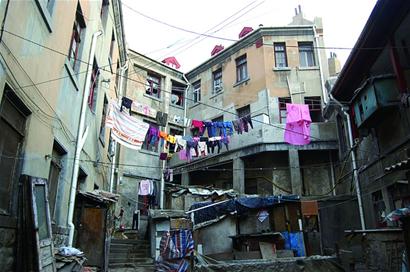

由于年久失修,濰縣路、博山路、四方路一帶的老樓院已經破損嚴重,失去了原來的風貌。濰縣路沿街兩三層高的老樓墻皮或脫落或泛黃,涂著油漆的紅窗顯得越發古樸,還有鑲著暗紅色瓦片的屋頂。

濰縣路43號院是其中一個普通得不能再普通的二層老樓院,只有一條巷子,院兒不大。盡管如此,院內私搭亂建的小房子還是非常多,幾乎可以說是一個挨一個。從老家萊陽來青島四方路擺攤賣水果已經8年的蓋恒仁、姜玲夫婦住在一樓一間只有12平方米的小房子內。為了做飯,門口搭了個廚房,這么一來,姜玲家就有個二道門,正好將寒氣擋在了門外。“這院子里就十多戶,只有二樓上一個大爺是老住戶,其他的都是像我們這樣出來打工或做小買賣的外地人。”蓋恒仁說。

走進他們的家,盡管是白天,但依然需要打開燈才能看清楚。記者抬頭看到,老屋墻皮已經酥軟,直往下掉,還有的已經露出了磚頭和木結構,只好張貼明星海報來遮丑。右邊一張雙人床占去了房間的大部分,上面還有個吊鋪,吊鋪上放著裝水果的木架子,左邊兩個破舊的五斗柜擺滿了鍋碗瓢盆等生活日用品,中間是一個低矮的小桌子,桌子上吃剩的飯菜用罩子罩著,旁邊放著兩個馬扎子。看到記者驚訝的表情,蓋恒仁說:“我們就是出來討生活的,早就習慣了,沒覺得多苦,而且離市場這么近,價格也便宜,房東每月只收100塊錢的房租,權當讓我們在這兒守著這房子。”

老蓋說:“看拆遷公告上說,這次啟動的就這一圈三角地,其他路段的還要慢慢來,所以我打算還在這一帶租房住,搬其他地方怕不習慣。”老蓋看來,找個合適房子并不難,他們最擔憂的是黃島路市場的未來。

“這個市場很多年了,據說十幾二十年前是最火的,但我們八年前剛來的時候也挺不錯的,人氣很旺。”姜玲說,經過多年的奮斗,兩口子把兒子供上了大學,在老家也蓋了大房子。但這兩年市場滑坡得厲害,很多人搬走了。如今中山路片改造正式啟動了,評估價和補償方案都公布了,但就是遲遲不見改造方案,究竟怎么改,怎么建,不光老住戶們關心,沿街的商戶們更是關心。“我看這市場不能拆,我聽很多老青島人說這片將規劃成商貿區,以后肯定會越來越好,不過眼下買賣確實不好做。”姜玲說完這話最后又補了一句,“真要拆了,那我們只能回老家了。年紀大了,不能再這么沒日沒夜地干下去。”

場景二

黃島路市場人氣依然旺

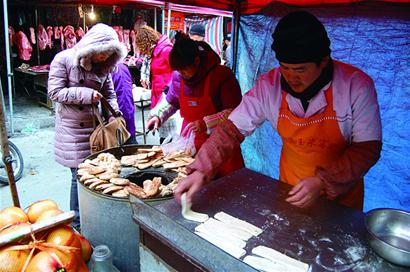

出場人物:安徽巢湖的王后平、胡霞小兩口

在黃島路32號租住的王后平、胡霞小兩口也天天關注著中山路拆遷的消息,濰縣路啟動片拆遷公告上周發布時,他們特意跑去看了,黃島路32號沒列入到首批名單,他們的心可以稍稍安一安了。今年35歲的王后平是安徽巢湖人,雖說年齡不算大,但已經來青島干小買賣整整11年了,“最早是我哥哥來青島,在臺東那邊賣早餐,干得還不錯。就把我也叫來了,我和媳婦一起來的。在臺東明霞路干了兩年,我聽老鄉說黃島路這邊生意挺好的,我們就試著過來做燒餅賣,這一干就是9年。”隨著生意日漸穩定,他還拜師學藝,推出了江蘇名吃“黃橋燒餅”,“一個燒餅6毛錢,便宜又好吃,可別小瞧這燒餅,我們全家就靠這養家呢。”王后平笑著說,“很多人說四方路、黃島路這一帶沒落了,但我感覺人氣還是挺旺的,特別是有特色的小吃、小東西什么的,我看好多個攤前還要排隊才能買得上呢。”另一個吸引王后平的地方就是這里攤位租金便宜,帶固定門頭的一年年租一萬多元,而像王后平這樣只是在固定門頭前支攤的每月只需600元,一年7200元。

憑著勤勞的雙手、精湛的手藝,王后平、胡霞兩口子一年凈賺七八萬元,如今兩人已在老家蓋了兩層小樓房,花了三四十萬元。說起在黃島路的生活,胡霞還是挺滿意的。“在這一帶做小買賣的除了山東省內各地的,就屬我們安徽的多,我們得空不僅能一起坐下來用家鄉話聊天,而且還能找到人一起打麻將。”胡霞說,在青島生活了11年的他們已經把青島當成自己的“第二故鄉”,不過最讓她放心不下的是在老家上學的兒子,“兒子從小就在老家跟奶奶生活,我想讓他過來這邊讀書,但他和奶奶都不習慣北方生活,我們也沒辦法。不過每年暑假都會過來呆一個多月,平時只能打打電話,還是覺得挺虧欠兒子的。”胡霞說。中山路改造已經啟動了,在他們看來,這是好事,并不會為搬家一事而苦惱,只要買賣還能照干。

場景三

服裝店鋪忙“拆遷甩賣”

出場人物:經營服裝店的李女士

“與城市共生的中山路是青島的母脈,是青島時尚繁華的街里,也是一條與上海南京路、北京王府井齊名的商業老街……這條街上有你買第一個新書包的商店;有擺放著你第一塊手表的柜臺;有你與戀人約會的影院;有你舉辦婚宴的酒樓;還有你拍攝全家福的照相館……”上述文字摘自青島攝影家袁賓久于今年出版的影集《走過中山路》,今年50歲的他自小生活在中山路附近,有著濃到化不開的中山路情懷。“身著謙祥益,頭頂盛錫福,手戴亨得利,喝酒春和樓”、“一二一,上街里,買書包,買鉛筆,到了學校考第一”這一段段歌謠唱出了中山路曾經的繁榮。

如今再走在濰縣路、四方路等路上可以看到,道路兩邊商家幾乎是清一色的服裝店,經營規模較小,服裝檔次相對較低,服務大多定位在中老年人或者是兒童,相對時尚、高端的品牌很少。由于拆遷消息已發布,很多商家直接打出了“拆遷甩賣”的招牌,有一部分商家已經關門。記者上周末,隨意走進其中一家女裝店,店內三四撥客人,店家忙得團團轉。“今天已經賣了五六千塊錢,我看大家都是沖著拆遷甩賣過來的。”店主李女士說,要不是因為拆遷甩賣,平日里一天賣出一千塊錢都很難。作為已經在此開服裝店8年的老商戶,李女士有說不出的感情,“你別看中山路、四方路一帶門頭小,還有點破,但卻是外貿服裝鞋帽聚集區,很多都是品牌貨,每家店都有不少回頭客。就是這兩年淡下來了,東部、北部商圈升級換代得快,吸引年輕人的眼光。我們這邊喊了多年改造沒動作,流失了不少商戶和客戶。”李女士說。

如今拆遷就要啟動了,李女士也開始犯愁。“濰縣路要拆,我們想在周邊找個店,但每個店人氣都要靠養。就怕剛搬過去不久,邊上也要拆遷。”李女士說,實在不行就簡單維持一下。“中山路此次改造的目的是為了重振,我們還是很希望經過這次改造,能提升一下周邊商家的檔次,吸引更多的人流過來消費。”(記者 孫靜芳)

??? 【延伸閱讀】延安路舊城改造項目變身新型社區 172戶居民將回遷

相關鏈接

相關閱讀青島新聞

- 12-22·中山路改造啟動

- 12-24·中山路改造重走濰縣路19號 關注青島啤酒城改造新動態

- 12-21·中山路街道舉行學習宣傳貫徹黨的十八大精神主題報告會

- 12-21·中山路改造補償價13910元創新高15平拿70萬(圖)

- 12-21·"街里"輝煌難再轉身主打"特色" 中山路商家忙清倉

- 12-20·中山路改造補償價13910元創新高 15㎡老房可拿70萬(圖)

- 12-20·中山路補償政策出來了 都簽合同嗎?

- 12-19·中山路改造啟動

- 12-19·市北小港瞰海高層均價13500 環灣立體交通臨中山路

- 12-18·曉港名城瞰海準現房均價13500元/㎡ 四大業態新品將推臨中山路享環灣立體交通網

- ·