1

疫情下的每一天,是最好的課堂。

1

中國的互聯網在2月10日這一天又創造了一項世界級的紀錄,應該是人類社會的第一次,超過2億人同時在線體驗“網課”。

但是這一天全國很多的網絡平臺卡頓到了極點,華為、阿里、騰訊等云平臺服務都不堪重負,用戶體驗的無序感強烈。

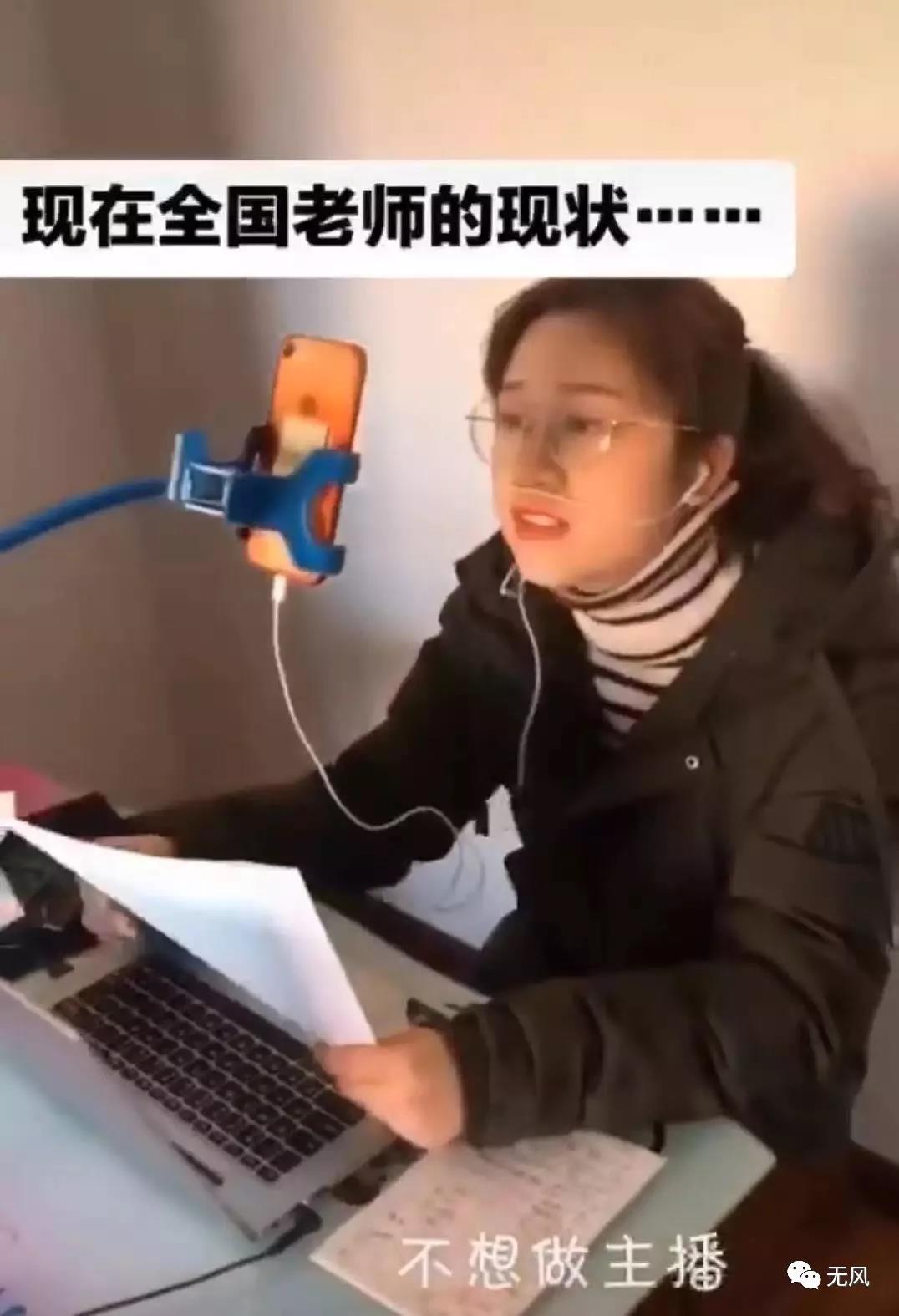

在技術卡頓的情況之下,我們敬業敬愛的老師,還是拿出了高度的職業精神和專業備課的認真勁頭,盤頭化妝,磨皮美顏,在攝像頭前努力地保持端莊淡定,盡量自然地去講解課程內容,還要努力按捺住內心的疑惑:班里明明只有43名學生,怎么圍觀人數超過了800人?

網絡截圖

第一次當主播的老師們,在直播過程中要時不時地對出現的嘈雜、斷線、連麥不順等狀況,進行尷尬的自嘲。

下了直播的老師也體會不到網絡主播爆紅的虛榮,反而是更加苦逼,繼續在電腦上、手機前批閱學生們上傳的各種拍照式筆記,還要在無數微信群、釘釘群、QQ 群里回復“收到”和匯報第一天網課的成功與榮耀(不允許有失敗哦)。

真的是要向老師們致敬!

如果不是病毒所迫,誰愿意一身才華啊?

家長們也不容易。突擊采購打印機、投影儀,冒著生命危險排著長隊去書店買教材,還有提前一天就不斷測試網絡帶寬和學會怎么進直播間。

網課的一天,實在是高度充實和混亂的一天。

但所有的混亂,最后都以一個高度留痕的拍照上傳,作為當天的完美結尾。

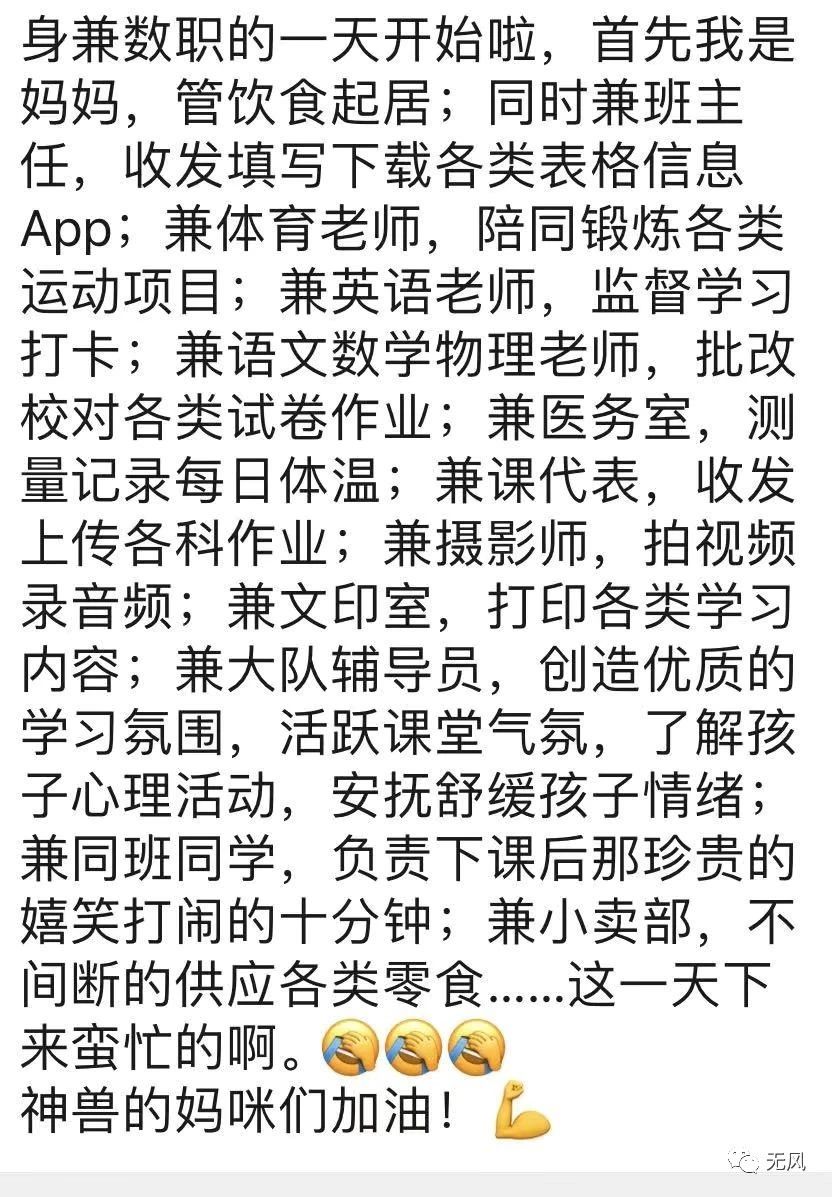

下面的這個截圖足以說明一切,無風君第一次感受到了自己文字的孱弱。

網絡截圖

網課才上了一天,據說就已經成了熱門話題。有人大喊要叫停網課,還有人大聲地抨擊教育部門的短視、無知和xingshizhuyi之風嚴重(這些都是他們罵的,無風君此處為引用哦)。

不過,沒有人罵老師,甚至也沒有幾個人罵學校,大家都知道該挨罵的是誰。

有人拿長時間面對電腦、手機屏幕會損傷孩子的視力為由,來抨擊這個線上教學。

其實這個理由很蒼白。

即使沒有網課,你家孩子的視力也不見得好多少,電視、手機也不一定少玩多少。再說了,人家老師的視力就好了嗎?

2

“停課不停學”這樣一項被病毒疫情逼出來的制度創新,為什么要挨罵呢?

“停課不停學”的關鍵點在于,當學校開學時間一再延長,線下的課程無法實現面對面傳授時,那么停掉的應該是課程,可是不應該停的是什么呢?是不斷的學習啊。

所以,教育部門說“不停學”,其實初衷是好的,是想讓學生不至于完全處于放羊的狀態,而放松了學習。

但是,好經是怎樣被念歪的呢?

當“停課不停學”的政策出臺后,各地教育部門紛紛層層轉發上級紅頭文件,要求各學校實行線上教學,上網課。演進到操作層面,那就是把本該開學后在課堂上傳授的知識點,變成網絡課程進行傳授;而且無視學生們的年齡和認知差異,高中生與小學生統統都要成為老師主播的粉絲。

換言之,現在的網課不是“學習”,依然是變了傳授形式的“課程”。這個課程的效率和效果是大打折扣的,徒增老師、學生和家長的負擔。

中國的傳統文化里有一個很好的教育理念,叫“分類施教,因材施教”。

網課這種形式,并非沒有可取之處,對于高年級的初中生和高中生來講,由于他們有更好的自我控制能力和自我學習能力,這種線上教學倒是符合他們在繁重的升學壓力之下的備考實際。

但是對于低幼年級的學生而言,出于自控能力與自律性的實際,上網課會加重家長的負擔,而且也會令學生的學習效率和學習效果在單位時間內達到了最低值。

當然,在“停課不停學”的大方針指引下,也有的老師在努力地頂住壓力,在網課上拒絕講解教科書上的知識點,而是給學生推薦好的書目,或者扔個好玩的視頻,讓大家學習,老師則把直播間變成聊天室,在線答疑聊天,其樂融融。

3

如果教育部門真懂教育,如果他們真的在乎提高并培養學生的學習能力,那么他們現在應該進行一堂最好的現場教學,讓學生們在這場抗擊病毒疫情的阻擊戰中,學到更多可以安身立命、受用一生的東西。

“戰疫”過去了這么多天,每一個知識點都值得好好學習。

——面對病毒的起源,我們可以學到的是敬畏自然。人類需要在口腹之欲與自然倫理之間找到一個可以控制的底線。至少我們可以告訴孩子,打死也別吃蝙蝠、穿山甲和那些怪獸。

——面對被病毒奪走的生命,我們可以學到的是悲憫意識。珍愛生命,珍愛身邊的每一個人,在病毒面前,我們都是命運的共同體。

——疫情更是一面鏡子,可以照出世間百態,蒼生冷暖,也可以照見人心人性。

有人哄抬物價,發國難財;也有人大愛無疆,馳援千里,無私捐贈;普通人在災難面前的主動自我隔離,既是對自己負責,更是對他人負責;相反,那些惡意隱瞞甚至是心存輕慢的人,造成的社會危害有多大,更是現實中最好的以案說法。

——疫情還是一面顯微鏡,它可以聚焦權力的傲慢,也可以放大權力的謙卑。權力如果傲慢,病毒就會得寸進尺;權力如果謙卑,就會以人民為重,以生命為重。

我們可以讓學生懂得,有朝一日若能成為一名官員,那就要胸懷社稷,科學施政,造福人民。

——在抗擊疫情面前,我們更能體悟到家國情懷。那些逆向而行的白衣戰士,那些在火神山醫院晝夜奮戰的工人,將蔬菜、口罩、防護物資運抵湖北的人們;被譽為“捐出家底”的山東,背后是“一省援一市”的全國戰略。在這些事實面前,我們才會懂得什么是萬眾一心,什么是家國情懷。

——如果這場疫情結束之后,我們更希望向孩子們傳授這樣的一個人生導向和價值觀。都說是多難興邦,但國家的興衰在于科技、醫療和教育。

在災難面前,真正屬于國之棟梁、社會脊梁的是科學家、實業家、醫生、軍人、教師和新聞記者。鐘南山、李蘭娟,讓人領略了什么是真正的國士無雙,那些捐出億萬元的企業家,還有在疫情面前努力傳達真相的新聞記者,都才是我們應該景仰和追隨的對象。年輕人的世界里不應該只有小鮮肉、高顏值、高收入的演藝流量明星。

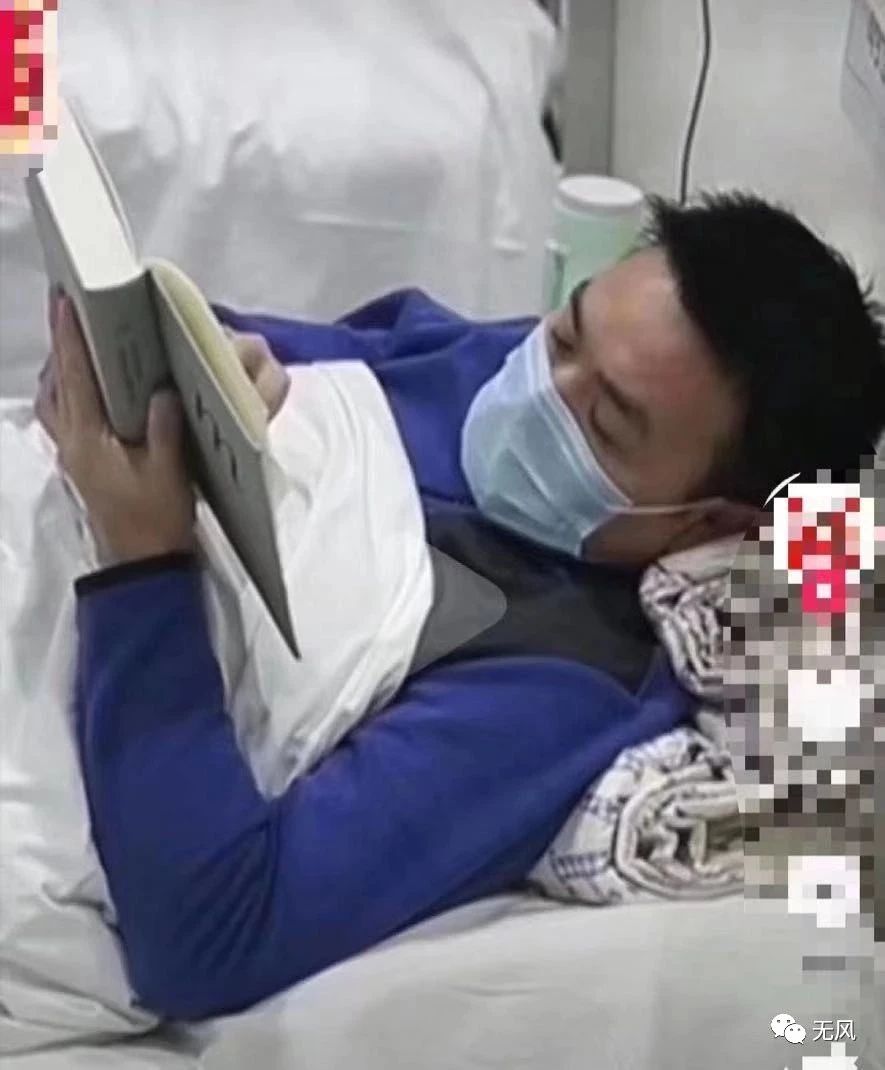

網絡截圖

甚至在這場疫情中,任何一個瞬間的細節,都可以讓我們感到知識的力量和文化的厚重。

——那位在武漢方艙醫院感染肺炎的患者,在病房里認真讀書,那本書的題目是《政治秩序的起源:從前人類時代到法國大革命》。即使身處困厄,依然無法停止思想進步的腳步。

——疫情面前我們喊出的是“武漢加油”;但日本在兩批捐贈物資上的附言:“山川異域,風月同天”,“豈曰無衣,與子同裳”,卻讓我們突然驚覺古漢語原來如此浪漫與優美,并且蘊含著山川一樣的力量。

同樣的含義,卻有不同的表達形式,順著這個出發,我們可以深入洞察中華文化的博大精深之美,甚至還可以作為文化反思的對象。

我們還可以在這場疫情中告訴給我們的孩子,人還是要學會獨立思考。面對層出不窮的謠言,我們應該保持理性與質疑,尊重常識,富有科學精神。

保持獨立思考更重要的一個認知是,我們應該知道,這個世界不應該只有一種聲音。

所以,停課不停學,網課是不是該叫停了,都不重要了。

重要的是,教育如果真正走心,那么我們正在經歷的一切,都是歷史賜予的教科書。

當然,即使讓孩子們沒有任何負擔地再玩上一個月,我看也無關歷史的走向。