要“撐”起城市夢想,青島必須站在未來看現在,加緊補齊這塊短板!

1月7日,一個部委和一省、一市發布了一條相同指向的消息——

住房和城鄉建設部印發《關于加強城市地下市政基礎設施建設的指導意見》,要求,加強城市地下市政基礎設施體系化建設,推動城市治理體系和治理能力現代化,提高城市安全水平和綜合承載能力;

上海印發《社區新型基礎設施建設行動計劃》,提出,到2022年,5G、人工智能、物聯網、大數據等新技術全面融入社區生活,社區新型基礎設施建設不斷夯實,社區治理更加智慧、社區生活更有品質;

福建省發改委等十一部門推出《關于支持民營企業參與交通基礎設施建設發展八條措施的實施意見》,加快推進全省交通基礎設施高質量發展。

很明顯,上述三個文件共同的指向就是基礎設施建設,其背后的邏輯一目了然:基礎設施作為經濟社會發展的基礎和必備條件,抓好了可以為發展積蓄能量、增添后勁,而建設滯后則可能成為制約發展的瓶頸。

剛剛過去的2020年,每一個城市都在經受疫情防控這場“大考”。難以想象,如果不是因為城鎮化進程中數十年來打下的“家底”,城市很難應對如此高難度的“考題”。

在這場“大考”中,一些“城市病”進一步被放大,到了不得不“治療”的地步,一些原本潛藏的“隱患”也不斷暴露出來。

中央“十四五”規劃建議中,“基礎設施”出現12次之多,提出,構建系統完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系;加快補齊基礎設施等領域短板,推進新型基礎設施、新型城鎮化、交通水利等重大工程建設。

無論是應對眼下的危機,還是面向更長遠的未來,管理者都必須再次審視城市機體,把準“穴位”,對癥下藥,讓城市“強身健體”。

作為較早開啟城鎮化的中國城市,青島從海邊的一個小漁村,成長為國際大都市,正是有賴于堅持不懈的基礎設施規劃建設。尤其是改革開放40多年來,青島高度重視基礎設施建設,采取了諸多積極有效的措施加大投入、加快發展,青島的城鄉面貌發生了翻天覆地的變化,基礎設施不斷完善,不勝枚舉的重點工程構筑起了大青島的硬朗骨架和城市躍遷的堅實基礎。

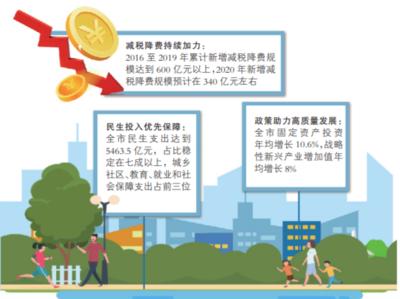

但近年來,青島基礎設施建設的力度和步子明顯小了。“十一五”時期,青島基礎設施投資累計2004.4億元,年均增長45.8%,占全市投資的比重為18.9%;“十二五”期間,青島基礎設施預計完成投資4500億元,五年累計增長124.6%,年均增速遠低于“十一五”時期;“十三五”期間,增速進一步下降。

2020年,面對疫情的沖擊,青島全力抓投資,成效不錯,其中,民間投資增長超過10%,但基礎設施建設投資增速仍然不高,“拖了后腿”。

面向“十四五”和更長遠的未來,如果青島不盡快把基礎設施這塊短板補齊,就無法支撐起“基本建成開放、現代、活力、時尚的國際大都市”這一城市夢想。

青島必須走出“基礎設施投資是‘鐵公機’、已經沒有潛力可挖”的思想誤區,站在未來看今天,面向全球看青島,發起補齊基礎設施建設短板。

01

城市榮光背后的最有力“推手”

在青島山一戰遺址博物館陳列的青島老地圖上,可以清晰看到近代青島的全貌,偏居一隅,帶狀發展,空間局促。

上世紀80年代后半期,在“一個中心、一個城市環、一個衛星城市群”的城市發展新格局和“大青島”框架雛形的引領下,青島推進了一批具有深遠影響的重大基礎設施項目,其中包括濟青速公路、環膠州灣高速公路、西元莊--流亭高架橋等,在完善和增強城市功能的同時,為青島市國民經濟經濟的飛躍發展起到積極促進作用。1985年-1992年,青島基礎設施投資占青島市固定資產投資26.4%。

鄧小平同志南巡講話后,青島全面啟動了開發市區東部的發展戰略,掀起新一輪投資熱潮。五四廣場、頤中體育場等市政公益設施和海信立交橋、東海路打通、福州北路等城市建設力度,城市東西兩翼建設加快推進。

進入“十五”以后,青島經濟實力顯著增強,緊緊抓住國家擴大內需、實施積極財政政策和加入WTO的歷史機遇,乘借奧運伙伴城市的東風,通過國債投資和社會融資等多元化融資渠道,相繼建成了眾多具有跨世紀意義的基礎設施重點工程,成為改革開放以來基礎設施發展最快、成就最大的階段。

“十五”時期全市基礎設施投資合計達668.5億元,年均增長31.1%,尤其“十五”前三年青島基礎設施投資達529.3億元,年均增長45.3%,同三線青島段、城市快速路、流亭機場擴建等基礎設施大項目的開建拉開了青島城市建設的序幕,濱海公路、青銀二期、海灣大橋等公路建設項目,山東路、遼陽西路改造,海爾路-遼陽路立交橋、杭州路-鞍山路立交橋等城市道橋項目,使青島的基礎建設投入激增。

進入“十一五”以后,青島市更加注重對基礎設施的投入和建設,特別是圍繞“環灣保護、擁灣發展”戰略,相繼建設了眾多諸如膠州灣大橋、流亭機場國際航站樓、膠州灣海底隧道、濱海公路、青島市體育中心綜合訓練館、浮山灣奧林匹克場館、青島大劇院等具有跨世紀意義的基礎設施重點工程。“十一五”時期基礎設施投資累計2004.4億元,平均每年遞增45.8%,占全市投資的比重為18.9%,比“十五”末年的2005年占比提高4個百分點。

“十二五”時期,在一批公共軌道交通、重點區域配套工程和文化休閑設施等具有跨世紀意義的重大項目帶動下,基礎設施建設穩步提速,城市功能品質得到全方位提升。“十二五”期間,全市基礎設施預計完成投資4500億元,比“十一五”時期增長124.6%;伴隨著青榮城際鐵路、海青鐵路、青島北客站、地鐵2號線、地鐵3號線等軌道交通類項目的推進,青島城市交通搭建起立體網絡框架新格局。

今天的青島,很大程度上,就是海量基礎設施建設支撐起來的青島。一個個重大基礎設施建設,不斷強健著青島的城市“肌體”,讓城市茁壯成長的同時,為生活在這里的人們提供工作和生活的便利與溫馨。

02

新一輪“競速”頻頻上演

城市間的競爭,最直觀的體現,就是城市面貌的變化,背后是基礎設施建設的推動。

深圳實施“基礎設施建設五年行動計劃”,“十三五”期間,推進綜合交通、資源保障、生態環境、公共安全及空間拓展共362個基礎設施項目建設,項目總投資約14267億元,國際輻射能級得到顯著提升。

上海實施重大基礎設施建設管理“十三五”專項規劃,市重大基礎設施建設完成投資超過3500億元。其中,交通重大工程投資占到半壁江山,實現上海綜合交通網絡和上海城市空間布局的加快完善,成為未來交通基礎設施建設的主要方向和拉動經濟增長的新動力。

2021年伊始,各地紛紛上馬基礎設施建設項目。

1月4日,上海64個重大項目集中開工,總投資2734億元。其中,基礎設施、租賃住房等重大項目12個。

深圳迎來重大項目建設開門紅深汕鐵路、深圳機荷高速改擴建工程于1月4日同時動工。

鄭州2021年第一批209個億元以上重大項目集中開工,涵蓋新基建、產業轉型升級、重大基礎設施等多個重點領域。2020年,鄭州還公布了1480個高品質推進城市建設重點項目。

在傳統基礎設施外,各地還全力進軍新型基礎設施。2020年7月,寧波印發《推進新型基礎設施建設行動方案(2020-2022年)》,提出,到2022年,新型基礎設施建設規模和創新能級處于全國領先水平,通過實施100個重大新型基礎設施項目,釋放2000億元投資,使新型基礎設施建設成為經濟社會高質量發展的重要動力,將寧波打造成為全國新型基礎設施建設標桿城市。

1月7日,上海印發《社區新型基礎設施建設行動計劃》,提出,到2022年,5G、人工智能、物聯網、大數據等新技術全面融入社區生活,社區新型基礎設施建設不斷夯實,社區治理更加智慧、社區生活更有品質。

合肥市發布的《推進新型基礎設施建設實施方案(2020-2022年)》,提出到2022年,基本建成泛在感知、高速連接、協同計算、智能決策、綠色安全、服務民生的新型基礎設施體系,推動全市新型基礎設施建設規模和創新能級邁向國內一流水平。

截至目前,幾乎每個城市都發布了新基建建設實施方案,新基建無疑將成為“十四五”期間的一條競爭激烈的新賽道。

03

青島步子慢了,關鍵是要站在未來看現在

雖然青島城鎮化起步較早,但城鎮化率并不算高。

截至2019年末,青島常住人口城鎮化率為 74.12%,不僅遠遠低于上海、深圳、北京、廣州等一線城市,還低于南京、沈陽、武漢、長沙、杭州、蘇州、大連、合肥、西安、鄭州、成都等城市。

城鎮化率是城市化的度量指標,發達國家的城鎮化率普遍在80%以上。2019年中國城鎮化率為60.60%。青島城鎮化率還有很大的提升空間,如果要達到南京(83.2%)的水平,即便不算全市常住人口每年的增量,也有近100萬人將進入城市生活。

要承載這么多的人口,必須加快基礎設施建設步伐。但就目前而言,青島城市基礎設施的承載力還遠遠不夠。

來看幾個關鍵指標。一個是道路。

住建部城市交通基礎設施監測與治理實驗室、中國城市規劃設計研究院,聯合四維圖新、綜合交通大數據應用技術國家工程實驗室,開展的2019年度全國主要城市道路網密度監測報告顯示,青島路網總體密度排名中國主要城市第26位,不僅低于深圳、上海、廣州等一線城市,還低于成都、杭州、福州、昆明、寧波、合肥、重慶、長沙、鄭州、大連、武漢、南京、西安、長春、太原等城市。

2019年,青島發起交通基礎設施建設攻勢,在強力突擊下,青島交通基礎設施建設奮起直追。預計2020年底,全市公路通車總里程15283公里。其中,高速公路通車里程865.4公里,居副省級城市第4位(前三位是廣州1025.9、成都960、哈爾濱902.7);普通國省道通車里程2227.7公里,居副省級城市第2位(第一位是哈爾濱4141);基本構建起以高速公路、普通國省道為骨干,農村公路為基礎,布局較合理、結構較完善、設施較齊全的公路網絡。

但目前,青島交通基礎設施的短板仍然比較明顯:市域內,東西向交通已經大為改善,但南北向仍然急需突破,1小時經濟圈還無法很好地覆蓋全域。

省域內,青島與半島城市群內其他地市的交通便利化程度仍然較低,通達煙臺、威海、日照等地的時間較長,無法有效發揮青島的輻射帶動作用。

省域外,青島的出省通道較少,與京津冀城市群、長三角城市群,甚至毗鄰的中原城市群之間都缺少快速通道,導致青島與這些經濟活躍區域的互動不足。

青島基礎設施建設的滯后,原因是多方面的,但最根本的原因還是遠見不夠、前瞻性不足。100多年前,生活在前海一帶的青島人,不會想到,短短100多年后的青島,會是今天這番模樣。

當然,一個時代有一個時代的使命。我們不能去苛責前人,因為在當時的生產力條件下,他們已經望得足夠遠。但是,今天,我們已經走得足夠遠,以史為鑒也好,借鑒“他山之石”也好,我們有充分的參數與路徑,最大程度避免短視帶給城市的不可逆的影響和損失。

作者|沈默

b5262792-0218-49e9-aa7e-1dd83d54a1dd.png.1)

9466324f-286d-4ea7-9f45-b2ab5cc875f1.jpg.1)