致敬!科技“C位”的青島身影

科技是第一生產力、人才是第一資源、創新是第一動力。

5月30日是第七個“全國科技工作者日”。以“點亮精神火炬”為主題,全國范圍內都在為科技工作者“花式過節”。在歡騰的節日氛圍中,青島的科技工作者表現不凡——

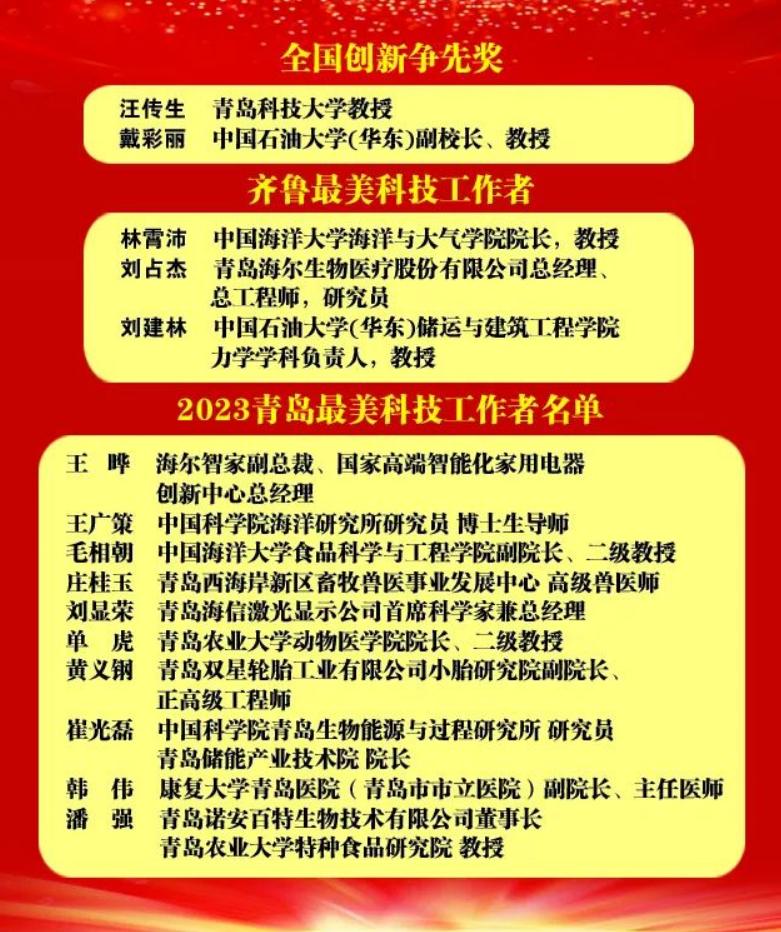

在北京,慶祝全國科技工作者日暨第三屆全國創新爭先獎表彰大會舉辦,代表我國各行各業最高水平的一批科技工作者獲得表彰。來自青島科技大學的汪傳生和中國石油大學(華東)的戴彩麗獲得全國創新爭先獎狀。

在濟南,8位科技工作者和2個創新團隊站在聚光燈下,作為“齊魯最美科技工作者”,接受了代表尊敬的鮮花和掌聲。其中,中國海洋大學林霄沛、青島海爾生物醫療股份有限公司劉占杰、中國石油大學(華東)劉建林3人獲得表彰。

在青島,來自海洋、新能源、新材料等領域的10名最美科技工作者也展示了他們與城市同頻共振、攜手奮斗的發展歷程。

青島科技工作者在第七個“全國科技工作者日”期間獲得各級表彰

習近平總書記說:“實踐證明,我國自主創新事業是大有可為的!我國廣大科技工作者是大有作為的!”當前,我國科技實力正在從量的積累邁向質的飛躍、從點的突破邁向系統能力提升。創新成就的背后是廣大科技工作者不懼艱辛、攻堅克難的努力。

國家科技創新力的根本源泉在于人。正是有了科技工作者的拼搏奮斗,才有了基礎研究和原始創新不斷加強,關鍵核心技術實現突破,戰略性新興產業發展壯大,城市經濟能級提升,我國才能夠進入創新型國家行列。

今天是屬于科技工作者的節日,我們向科技工作者致敬、向科學致敬。

但不止在今天,在每一天,科技工作者都是我們該追的“星”。

01

青島力量,闖關破“卡”

2016年5月30日,全國科技創新大會、兩院院士大會、中國科協第九次全國代表大會在北京隆重召開,習近平總書記發表重要講話,吹響了建設世界科技強國的號角。

為紀念這一歷史事件,激勵廣大科技工作者牢記使命、自立自強,經國務院批復同意,自2017年起,將每年5月30日設立為“全國科技工作者日”,就是要號召全社會尊重科技工作者,鼓勵更多青年人投身科技創新。

也是在2017年,全國創新爭先獎設立。該獎項每三年評選表彰一次,每次分別表彰科研團隊、獎章獲得者和獎狀獲得者,已經表彰三屆。

自從今年獎項評審結果公布以來,汪傳生教授和戴彩麗教授的手機就變得“熱鬧”起來——信息蜂擁而至,都在向他們表示祝賀。在科技獎勵領域,這個獎項頗有些分量,它由中國科協聯合人社部、科技部、國務院國資委共同設立,是僅次于國家最高科技獎的科技人才大獎。

自設立以來,全國創新爭先獎以“德為先、術要精、能力強、基礎厚、貢獻大”這五條內容為評選標準,獲獎者都是在各自領域當之無愧的“領頭羊”。

在全國創新爭先獎這樣的中國頂級科技舞臺之上,從來不缺少青島科技工作者的身影。

除了此次獲獎的兩位青島科技工作者之外,翻開全國創新爭先獎過往的表彰名單,中國科學院院士吳立新,中國工程院院士包振民,國家海洋局第一海洋研究所研究員、副所長喬方利等名字都赫然在列。

創新驅動本質上是人才驅動。這些人不僅是各自行業的翹楚、后輩眼中的“大拿”,更標注著青島這座城市科技創新的發展高度。

科技工作者就是最關鍵的創新人才,只有青島的科技工作者走在全國前列,青島的科技創新水準才能走到全國前列。也正是有了這些頻頻站上全國科創“C位”的青島身影,青島才能在創新型城市創新能力排名等全國榜單中屢次位列十強。

科技工作者是科技創新的“排頭兵”,是解決系列“卡脖子”技術難題,推動城市經濟發展向質量更高、實力更強前進的核心動力。這些在全國乃至全球科技領域占有一席之地的科技工作者,理應為青島科技創新引領高質量發展注入牽引“強力”,重任在肩。

02

同頻共振,攜手前行

城市產業孕育科技人才,科技人才引領產業發展。一個城市的科技工作者身上,往往帶著這座城市經濟發展的烙印。

青島科技大學汪傳生教授

例如,汪傳生40多年如一日,長期致力于橡膠加工工程領域的基礎理論、應用研究和工程示范、產業化開發,突破了多項橡膠領域技術難題,兩次獲得國家科技獎,為我國橡膠工業高效、綠色制造作出了貢獻,有力推動了行業科技進步,引領中國橡膠行業走在國際前沿。

中國石油大學(華東)戴彩麗教授

再如,戴彩麗自1993年起便圍繞提高我國石油采收率這一核心追求進行學術研究和成果轉化,多次突破前沿關鍵技術并實現產業化,推動我國提高油田采收率技術處于世界領跑地位,為保障國家能源安全作出了實質性貢獻。

科技人才,尤其是“頭部”科技人才是提升城市競爭力的關鍵。一位核心科技人才背后,往往有一個優秀的科技團隊,擁有豐富的科技資源和能量,可以提升一個行業、一個產業乃至一個城市的影響力。

在青島,教育部長江學者特聘教授、俄羅斯自然科學院院士、英國皇家學會工藝院院士、青島理工大學機械與汽車工程學院教授趙正旭,率領團隊研發了三維實時航天可視化技術,為“嫦娥工程”系列任務、“天問一號”火星探測任務、中國首個空間實驗室“天宮一號”等多個航天工程的順利開展提供了保障,讓“上天”“下海”的大國工程中頻頻出現青島身影。

作為第一生產力,科技創新的重大突破在某種程度上會“刷新”城市的發展高度。而“決定”這個高度的,歸根結底是科技人才。聚焦24條重點產業鏈,青島正振興發展實體經濟,構建具有國際競爭力的現代產業體系。這呼喚著產學研用深度融合的助力,也讓廣大科技工作者的研究方向更加“有的放矢”。

可以說,錨定打造現代化國際化大都市的青島需要更加強大的科技人才支持,這也為科技工作者提供了更多與城市同頻共振、攜手前行的機遇。

03

以城市之名致敬

青島初夏的微風中,一場主題燈光秀點亮了夜晚的浮山灣畔。

“點亮精神火炬”主題燈光秀 韓星 攝

“向全市科技工作者致敬”“祝全市科技工作者節日快樂”……一句句滾動的字幕與繽紛的燈光交相輝映,是這座城市在用最誠摯的方式向廣大科技工作者致以節日的問候。

科技工作者是推動創新驅動引領社會經濟實現高質量發展的關鍵力量,是最寶貴的財富,青島歷來十分重視科技工作者。

通過評選最美科技工作者、青年科技獎、科學技術最高獎等方式,青島拿出最高誠意與科技工作者“雙向奔赴”。青島市科學技術最高獎獎金數額提升至每人100萬元,鼓勵科研人才創新創造;通過給優秀人才提供安家費、科研基金、項目資金等方式,面向海內外科技人才拋出“橄欖枝”;出臺《關于實施新時代“人才強青”計劃的意見》,加碼實施人才強市戰略。

“榜樣的力量”——青島市2023年“全國科技工作者日”主場活動暨青島最美科技工作者發布儀式現場 韓星 攝

“放大”科技工作者的創新引領力,青島市科協每年都通過慶祝“全國科技工作者日”,宣講最美科技工作者事跡、舉辦燈光秀等方式組織開展系列活動,增強科技工作者自豪感、獲得感、認同感,在全社會營造崇尚科學、尊重科技工作者的良好氛圍。

當前,青島正錨定打造國際化創新型城市,為建設新時代社會主義現代化國際大都市增添科技力量,書寫創新注腳。青島科技創新迎來新的歷史機遇,也為廣大科技工作者提供了更加廣闊的發展天地。

從加快培育科技型企業的“沃土計劃”,到推動涉海企業發展的“海創計劃”,再到加快促進科技成果轉移轉化的“碩果計劃”,青島正完善科技企業梯次培育體系,推動更多企業借助科研力量“升級”。這些企業就是片片承接科技成果轉化的“試驗田”,為科技工作者實驗室里的成果提供了最好的去處。

國家“海洋強國”意見、海洋“十四五”規劃均提出,支持青島建設現代海洋城市,為青島勇當海洋強國、海洋強省先鋒,搶占海洋發展制高點提供了有力支撐。在海洋科研領域,青島集聚了全國30%的涉海院士、40%的涉海高端研發平臺,科研人才隊伍龐大,有責任、也有底氣爭創更多突破性科研成果,推動海洋領域科技自立自強。

當前,以科技創新為“發動機”,青島正從制造強市邁向“智造”強市,推動新舊動能轉換、產業轉型升級。科技引領的背后是人才的引領。進入新發展階段,青島對科技人才這項新型生產要素提出了更高的需求。

在青島建設現代化國際大都市的進程中,廣大科技工作者理應做高質量發展的實干推動者、做自主創新的執著探路者、做創新創造的示范帶動者,更加主動地融入創新發展大局,自立自強、勇攀高峰,做好科技創新引領高質量發展的“關鍵一環”。

(作者 耿耿)