青島:以電影之名,與未來交匯

2024年上海電影節探討產業發展大勢,“電影之城”如何灌注文化內涵引來深思——

以電影之名,與未來交匯

用一個字總結今年上海國際電影節(以下簡稱“上影節”),應該是一個“巨”字。

電影節開幕之夜,《異人之下》《接班人計劃》兩部暑期檔巨片走上紅毯;電影節論壇首日,光線傳媒董事長王長田突然宣布《三體》將由張藝謀執導拍攝,投資無上限;同一天,青島發布《流浪地球3》下半年籌備的消息;接下來的日程里,博納影業發布包括《蛟龍行動》《紅樓夢》《傳說》在內的重量級片單,阿里影業也發布《逆行人生》《東極島》《云邊有個小賣部》等7部大制作計劃……從科幻、古典、軍事到現實題材,上影節亮相的電影陣容強大、賣點突出。

青島出品電影《紅樓夢之金玉良緣》在上海正式定檔。

制作方的大手筆背后,隱藏著對中國電影后續發展的不同觀察。從頭部影業公司視角來看,科幻、動畫題材將是后續電影開發的重點;從發行方來看,2024年上座率已降至2015年的一半,如何將年輕人帶回影院已是迫在眉睫的問題。截至6月,2024年單日票房有26天低于3000萬元,平均到全國8.6萬張銀幕上單日不足300元。發行方提出“加大電影供給”“推廣分線發行”等建議,試圖在穩定存量影迷的同時持續吸引新影迷入場。

當然,上影節仍然是中國影迷倍加珍惜的狂歡機會,4K修復重映、全球首映、戛納直通等環節帶來了海量好片,也讓影迷與城市在電影里交匯。我們會在未來的電影里看到當下,正如我們在電影節的黑白老片里看到舊上海一樣。未來,影迷會以什么樣的眼光看待今天的青島、看待我們今天的“電影之都”生活,這是留給電影人和市民的一道高難度題目。

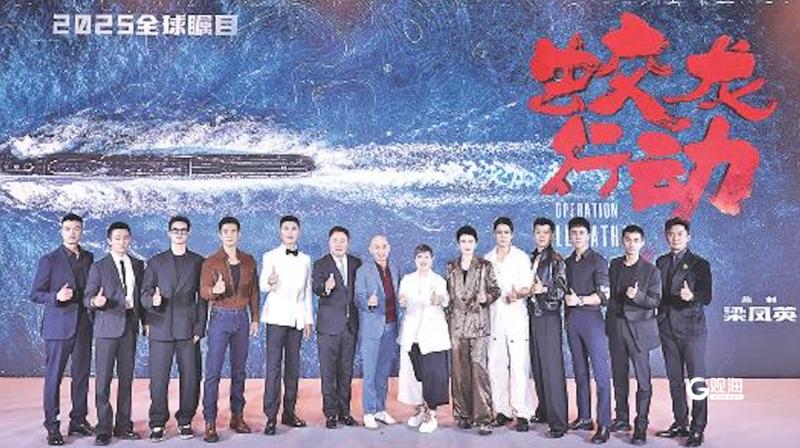

《蛟龍行動》亮相上影節。

制作落子科幻,各有入口

本屆上影節上,頭部公司紛紛尋覓進軍科幻電影的機會。光線傳媒創始人王長田從最大的IP《三體》入手,宣布邀請張藝謀執導電影版《三體》,迅速成為電影節頭條。

作為電影界最有影響力的大佬之一,王長田坦言:“我們做了這么多年IP,比不上一個《三體》IP。這兩天,我們公布了《三體》的導演之后,迅速引起很大的社會反應,讓我體會到這個《三體》IP影響的強大。”同時,王長田宣布:“對于這部電影,除了尊重原著、尊重導演之外,其他的都是敞開的,比如投資,我們到現在還沒有確定投資,總而言之是沒有上限的,需要多少投資,它就會有多少投資。”

無獨有偶,博納影業創始人于冬同樣關注科幻,他的角度是從AI技術入手。今年上影節上,博納打造的AIGC科幻短劇集《三星堆:未來啟示錄》正式亮相“博納25周年‘向新而生’發布會”。這部短劇采用了劇本創作、概念及分鏡設計、圖像到視頻轉換、視頻編輯和媒體內容增強等10種AIGC技術,重新為古老IP注入新故事、開發新內容。博納今年另一部重頭戲《傳說》(電影《神話》的姊妹篇)也采用了AI技術,于冬對此表示:“《傳說》里塑造了一個成龍年輕時的數字人,數字人實際上是一份重要的數字資產,將來這個數字人可以去演很多成龍以前的電影。”業界認為,“數字人”呈現了年輕時成龍的風采,可以用于眾多動作電影的拍攝;AI版成龍可以大幅度節省片酬,縮短拍攝時間,《傳說》也被譽為AI數字人領域具有風向標意義的作品,數字人成龍和晚輩演員張藝興在銀幕上并肩作戰,幫助影迷打破真實與虛幻之間的界面。

王長田投資《三體》,對于青島有著一定的比對和參照意義。實際上,青島也拍攝了同樣改編自劉慈欣作品的《流浪地球》。光線傳媒在揚州打造了一個大型影視基地,已經落成19個影視大棚。業界預料,《三體》很可能會在揚州基地拍攝,一部大片成就一個基地,加快科幻電影產業鏈條的落地。如何建設成熟的科幻電影產業鏈條,絕非一朝一夕之功。

創新動畫出新,漫改當道

今年上影節也被稱為“漫改元年”。

由漫畫改編的《異人之下》憑借國風異能主題獨樹一幟,烏爾善這部新片陣容強大,原著漫畫有著深厚的粉絲基礎,之前被改編成劇集大受歡迎,因而該片也是暑期檔冠軍的有力爭奪者。另一部漫改電影《鏢人》邀請吳京、謝霆鋒主演,該片以大漠鏢客“刀馬”為主角,他與豪杰、商人、刺客、官民結下恩怨,一步步攪動隋末亂世。《鏢人》憑借凌厲的畫風和獨特的暴力美學獨樹一幟,漫畫原作被日本引入后造成轟動,而此次漫改也讓粉絲特別期待。好萊塢“漫威”系列打造超能英雄電影,成為橫掃全球影壇的爆款。中國式漫改題材多樣、美學多元,2022年暑期檔冠軍《獨行月球》即為韓國漫畫的漫改作品,后續電影公司對漫改作品的開發有望持續。

去年暑期檔,烏爾善導演《封神第一部》與追光動畫《長安三萬里》帶給影迷美好的觀影體驗;今年暑期檔,烏爾善帶來了《異人之下》,而追光動畫也推出了新作《白蛇:浮生》(6月29日上映)。

《白蛇:浮生》是“白蛇”系列的第三部,也是追光“白蛇故事”的終篇,使用前沿技術詮釋經典傳說,呈現出專屬于中國人的浪漫愛情,開創獨具匠心的國風美學。值得一提的是,《白蛇:浮生》與杭州合作,將觀影與杭州文旅結合。去年,影迷看了《長安三萬里》之后去西安,今年看了《白蛇:浮生》之后去杭州——這種將動畫電影與城市結合的方式,對青島也有著深刻啟迪。

動畫片賽道熱度空前,上海電影集團宣布:“中國奇譚宇宙”首部動畫電影正式定名為《小妖怪的夏天:從前有座浪浪山》,將于明年暑期上映。去年,B站動畫短片《中國奇譚》一炮而紅,明年就正式開發成為大銀幕電影。開發速度如此之快,顯然,AI工具在動畫領域的運用已經全面展開。光線傳媒旗下“彩條屋”曾打造《西游記之大圣歸來》《大魚海棠》《哪吒之魔童降世》等動畫大片,王長田表示,目前光線傳媒只能做到一年生產1-3部動畫電影,AI的使用可以將光線傳媒的動畫電影生產能力提升到一年4-5部。“我覺得AI可以將行業的生產效率提升30%,把生產成本降低25%。這將有力緩解電影制作發行領域的全行虧損問題。”王長田說。

青島團隊亮相上海電影節推介青島影視扶持政策。米荊玉 攝

發行分線發行,如何落地?

從去年開始,“分線發行”成為電影發行行業的熱詞。以分線發行滿足不同影迷的需求,保證不同體量電影的上映空間,已經成為電影業界的共識。在上影節“電影發行新生態”論壇上,電影學者支菲娜指出:中國影院的經營仍然屬于“粗放型”,“2011年電影院線制改革的時候,提出來的改革目標是統一品牌、統一拍片、統一經營、統一管理。現在是變成了‘四個一樣’:供片合同一樣、上片時間一樣、分賬比例一樣、最低票價一樣。這‘四個一樣’會不會導致最后的‘兩個一樣’——活法一樣、死法一樣。”

一個殘酷的事實是,如今的影院上座率僅有2015年的一半,而黃建新導演給出的數據更加驚人:2024年端午檔合計3.83億元的電影票房,不僅創下近年來的新低,而且上座率僅為4%;中國觀眾的平均年齡已經從21歲提高到27.5歲,這表明看電影的年輕人越來越少。在票價上漲的背景下,今年5月的票房較去年同期下降了5億多元,觀影人次減少了3000萬。

“分線發行”如何操作?專家指出:主流商業大片不需要做分線,但要給小制作留下空間;中等制作影片可以做混線,即采取一部分商業影院加一部分相對個性化的影院混線發行,走逐步擴映的道路;而小成本影片可以在非常窄的范圍之內壓縮成本,只投少數影院做長線的放映。像是《九龍城寨之圍城》在廣東票房火爆,藏語電影《雪豹》在藏族同胞聚居區備受歡迎,滬語電影《愛情神話》在上海的票房遙遙領先,都為分語言發行提供了思路。

賈樟柯除了是著名導演、制片人,同時也擁有兩家影院。他表示,從銀幕數量來看,國內銀幕數量約是日本的24倍,然而,在上映影片數量上,國內上映的506部影片遠低于日本的1232部。“要解決影院上座率低、銀幕大量的閑置的問題,需要解決片源問題。”他建議,除了國產電影、好萊塢電影之外,上海電影節、平遙電影節、北京電影節每年引入了三四百部的影片放映,這一部分資源已進入到片商、發行公司和影院觀眾的視野。“如何把這些資源整合起來補充中國電影市場的節目,讓更細化的發行具有必要的影片的條件。”

體感電影之城,潤物無聲

在黑白膠片時期,上海電影幾乎是中國電影的代名詞。

本屆上影節放映了修復版《神女》,這部90多年前的阮玲玉代表作影響深遠,而且,片中的蘭心、美琪、大光明等戲院仍然屹立上海灘,讓影迷一時間迷失在電影與現實的交織里。

今年上影節的主題為“電影之城”,上海國際影視節中心主任陳果表示:“‘電影之城’理念是希望將上海電影節打造成市民參與的節日。在這10天當中,可能你不走進電影院,也沒有時間去欣賞一部電影,但你仍然能夠在上海的大街小巷感受到濃郁的過節氛圍。”為此,上影節推出了三條電影漫游路線,鼓勵影迷通過CityWalk感受眾多老上海影院的建筑藝術、人文韻味。

把一個電影節變成一個文旅節,這是平遙電影節、海南電影節、香港電影節等各個電影節的思路,上影節落到了實處。本屆電影節,4K版《低俗小說》《美國往事》《廣島之戀》都是秒罄的熱門電影,而15部本屆戛納電影節的新片通過“戛納零時差”單元與觀眾見面,也體現了電影節背后的版權運作、拷貝協調、字幕翻譯等專業能力。據有關數字顯示,上影節持續吸引了超過10萬外地影迷造訪滬上。

青島與上影節有著眾多契合點。6月16號的上影節“開拍吧!劇組——影視激勵政策及取景地推介會”上,青島與國內、國際眾多城市做重點推介,吸引重量級電影項目落地。在上影節“長三角影視攝制服務合作聯盟”成立儀式上,青島西海岸新區影視產業發展中心、青島影視基地加入其中,成為長三角影視攝制服務的機構成員。

在電影方面,在青島拍攝的《異人之下》《接班人計劃》趕在上影節期間定檔暑期上映,而另一部青島拍攝的《蛟龍行動》也是上影節紅毯的焦點。由青島融源影視傳媒有限公司聯合出品的《紅樓夢之金玉良緣》在上影節上官宣定檔7月26日。該片由胡玫執導,林鵬、盧燕、邊程、張淼怡、黃佳容領銜主演,關曉彤特別出演,也是博納集團25周年重點電影之一。博納影業董事長于冬將該片定位為普及版《紅樓夢》,希望它能帶動影迷感受經典名著的魅力。(青島日報/觀海新聞記者 米荊玉)