小山村家家有本幸福經

核心提示

上世紀90年代,膠南市藏南鎮長阡溝村因為村窮人窮,很多村民爭著跑出去,原本千余號人的村莊僅剩300多人;5年前,村里引進幾家生態觀光公司,村民將地租出去、再到公司里打工,搖身一變擁有雙重身份。村民漸漸富裕了,在外地打工的也開始“回流”,甚至很多外村人都搶著想把戶口遷過來,為此村里不得不制定嚴格的政策來限制。

“村里共有接近4000畝地,全租出去了,現在

曾經大半村民被逼走

走進長阡溝村,你一定會被這里清新、秀麗的環境所吸引,這個村坐落在藏馬山南麓、陡崖子水庫北岸,由散落于山谷中的5個自然村組成,以原始的生態環境、一塵不染的空氣和幽深多姿的湖灣組合成優美的自然風光,是青島市級文明村。”春觀百花夏賞水,秋觀紅葉冬賞雪”是對小村的精辟詮釋。“據傳,清乾隆年間臧姓人家從瑯琊臺遷此立村,因地處狹長山溝,故名長阡溝。”丁福秋告訴記者。

“我在村書記任上已經干了接近30年,對這個村莊一步步的發展過程了解得最清楚。”丁福秋告訴記者,在上世紀70年代的時候,長阡溝是個大村,那時村里有300多戶、1100多口人。“后來實行了大包干,我們村這位置不行,路不好走,地里又不長莊稼。因為窮,村民找個媳婦都難,很多村民都被逼走了,上世紀90年代,村里常住人口還剩300多人。”丁福秋說起這些往事深深地嘆了口氣。

引進企業迎來大轉機

“進入新世紀,很多企業都向鄉村旅游業發展,村委感覺這給我們村帶來了轉機,因為我們這里地處美麗的藏馬山下,距離陡崖子水庫也不遠,是個發展生態旅游業的好地方。”丁福秋說,2001年冬天,村委開會討論認為,村里的基礎設施太差了,進村的土路走拖拉機都難,更別說大型車輛了,必須修建道路。從2002年起,村委發動村民將進村路拓寬到6米。“沒請施工隊,全部是村民出義務工修起來的,大家都窮怕了,為了過上好日子,干勁可大了,很多在外地打工的年輕人都回來出份力,這點我很感動。”丁福秋說。

路修好了,再加上從上世紀80年代起,村周圍陸續建起十幾座水庫和塘壩,招商引資的資本就有了,丁福秋和村委班子開始考慮往這里拉客戶。“青島地區有山有水的地方多得很,憑啥讓人家到你這個地方投資?我覺得靠三心:誠心、恒心、信心。”丁福秋說,功夫不負有心人,2007年起,他們先后引進3家企業。“這些企業有搞觀光旅游的,有搞生態農業的,不但需要地,還需要大量勞動力。一下子就把我們村近4000畝地全用上了,村民搖身一變成了‘房東’,還可以到公司里打工,這日子跟做夢似的好起來了,去年人均收入超過一萬元,是6年前的一倍。”丁福秋說到這里哈哈大笑起來。

村民人人配上了手機

“目前村里有小汽車20多輛,電動車百余輛,幾乎人人配手機,家家戶戶電器齊備。”丁福秋說,村里現在統一給村民繳納合作醫療費、有線電視費,逢年過節給家家戶戶發米面油。

村民富裕了,享受到的福利還這么高,小日子越過越滋潤,很多在外地打工的村民也回來了,一些原本已將戶口遷出去的人也打算遷回來,甚至一些外地人也在打算遷進小山村,對此村委研究決定一切按制度辦事。“只有三種人可以在村里落戶口:嫁過來做媳婦的、村里人生的孩子、村里姑娘招的女婿,其余人一律不接收。”丁福秋說。

過上像城里人的生活

對長阡溝村未來的規劃,是村民茶余飯后談論的話題,他們對此都充滿期待。“大約在明年底,我們村東面將蓋起來一片5層樓房,等里外收拾停當了,全體村民就會搬進去,過上跟城里人一樣的社區生活。”丁福秋說,他們的社區配套將非常齊全,超市、酒店、公園、幼兒園、衛生所、商業街等一應俱全,屆時村民生活會很方便。“等住上樓后,我們會開設一處老年公寓,設置健身室、棋牌室、門球場地等,讓社區里的老年人有個事干;另外,我們將考慮給社區60歲以上的老年人投養老保險,組織優秀社區居民外出旅游。”丁福秋告訴記者。

■人物一·薦世強 67歲

老兩口年收入近4萬元

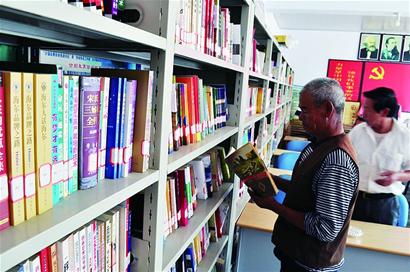

“想想過去,看看現在,簡直就像做夢一樣。剛把地租出去那一陣子,我天天睡覺醒來后,先用手狠掐一下自己的大腿,才知道這一切都是真的。”說起小村的變化,長阡溝村67歲的村民薦世強感慨頗多。記者見到他的時候,他正在村圖書室里翻看一本種植藍莓方面的書籍。“我現在在村南的一家生態藍莓公司里上班,還是一個小班長,每天上兩班,也就五六個小時,每月工資1300元,還能休兩天假呢。”薦世強告訴記者,他的老伴也在這家公司上班,老兩口加起來,僅工資這塊收入每年就接近3萬元。“俺家還有11畝地,平均每畝800元錢租給這家公司了,這么算起來,一年的收入接近4萬元。”薦世強說著算著,幸福之情溢于言表,“撲哧”一聲笑了出來。

“這幾年日子好過了,攢了一些錢,贊助倆女兒每人買了一輛面包車。俺和老伴騎電動車上班,每人一部手機。”薦世強說,比如說,有時他在老伙計家里嘮嗑,到吃飯時間了,以前老伴會屁顛屁顛地去喊他,現在打個手機就搞定了。“有次我就在鄰居家下棋,老伴都懶得喊了,直接打手機讓我回家。”說到這里,薦世強哈哈大笑起來。“以前單純種地的時候,那日子可就慘了,平均一畝地年收入不到一千元錢,跟現在簡直一個天上一個地下。這得感謝黨和政府的好政策,還得感謝我們的村委班子啊。”薦世強說。

■人物二·臧傳富 54歲

在外打工不如回來上班

54歲的臧傳富曾經長期在外地打工,2008年返回村里,在一家生態公司干起了護林員。“不出家門就當工人掙錢,以前我連想都不敢想。”臧傳富告訴記者,1984年,他從部隊退伍后,在村里種了幾年地,連個媳婦都說不上。“沒辦法,就去膠南市區打工,好歹是個工人了,混上了個媳婦。”臧傳富說,結婚生子以后,壓力就大了,在家種地養活不了老婆孩子,無奈之下,他只能撇妻離子,常年在外打工。

“干過的活太多了,建筑工、搬運工、車間工人,就連垃圾清運工我都干過。”臧傳富說,在外打工一月掙2000元左右,還要租房子,生活費也高。一年下來,剩不下一萬元錢。2008年,臧傳富家的地被占用了,妻子進公司上班了,一個勁地讓他回來。“剛開始我還不情愿,回來后才知道還是在家門口上班好,不用租房子,吃喝都在家里,算起來純收入不比在外面低,還可以和老婆一起上班,太陽落山雙雙把家還,感覺現在是神仙一樣的日子,我太知足了。”臧傳富說,村里像他一樣半道回來上班的,至少有100人。