閑話雜談53|禁售殯葬用品 清明節燒紙錢是封建迷信?

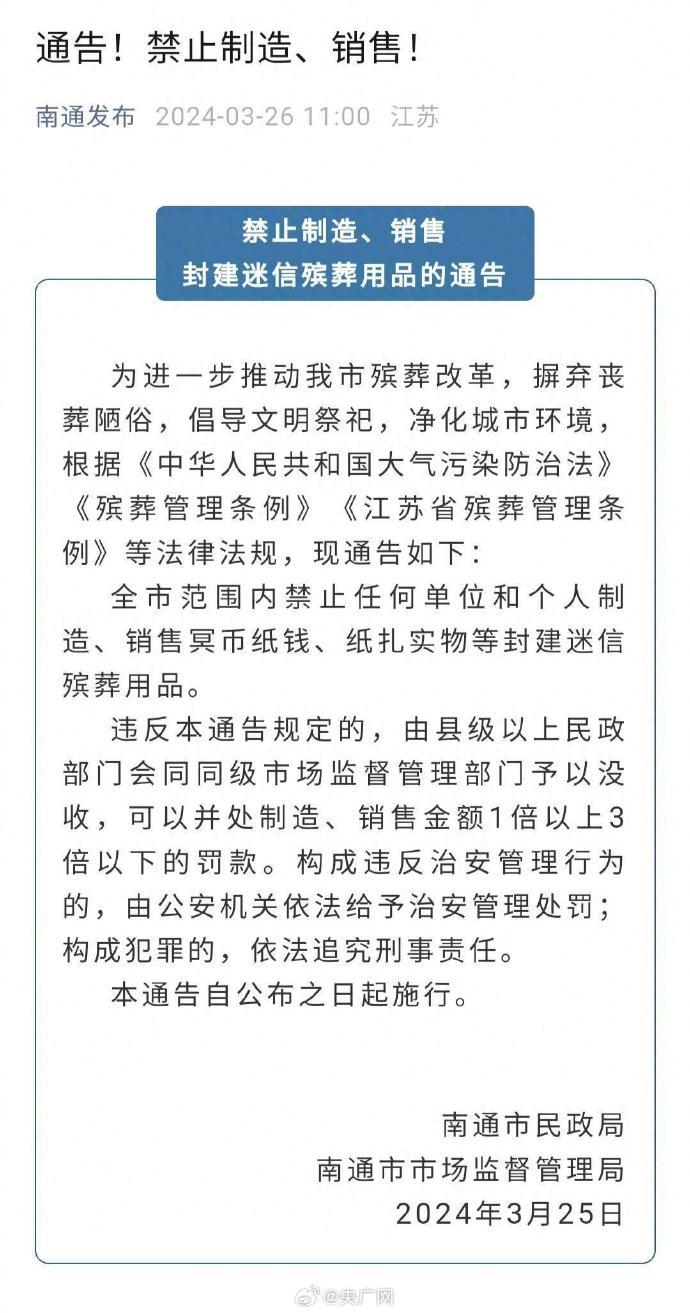

清明時節雨紛紛。每逢清明,人們總會以各種方式緬懷先人,表達哀思。在清明節即將到來之即,南通市發布《禁止制造、銷售封建迷信殯葬用品的通告》,要求全市范圍內禁止任何單位和個人制造、銷售冥幣紙錢、紙扎實物等封建迷信殯葬用品。

并不是第一個,更不是唯一一個。

事實上,南通市并不是第一個,更不是唯一一個發布類似通告的城市。早在2017年,哈爾濱開始全面查處、取締冥紙冥幣產銷行為,并在2018年下發文件推進。2021年清明節前夕,哈爾濱市依法治理生產經營焚燒冥紙冥幣領導小組辦公室,組織召開專題視頻會議,提出“讓冥紙冥幣無處可買、無紙可燒”的目標。隨后,宜賓市、營口市、銅陵市、遼陽市、南昌市等城市相繼發布相關禁令。

除開這個通告之外,南通市民政局還聯合當地精神文明建設辦公室發布了《清明節文明祭祀倡議書》,提到要“樹立和提倡‘厚養禮葬’觀念,不鋪張、不攀比,以簡潔樸素的方式祭祀逝者”,“采用鮮花祭掃、植樹緬懷、書寫寄語、網絡追憶等綠色環保方式祭奠先人、感念先輩”。

但網友們對這一通告并不“買賬”,有網友提出,在人們日常生活中,焚燒紙錢是清明掃墓祭祖中的一個重要環節,雖然從環保和安全角度來說,一些地方確實因為燒紙錢引發過火災或者危害環境的問題,但是如今也有鮮花掃祭、網上掃墓、植樹或者使用環保紙錢祭祀的方式,不能以“封建迷信”來定義這些祭祀活動。

說到底,網友反對的不是通告,而是給冥幣紙錢等貼上了“迷信”的標簽,并以反“迷信”的名義予以禁止。

那么到底什么才屬于“封建迷信殯葬用品”呢?

據了解,自2013年1月1日起施行的國務院《殯葬管理條例(2012年修正本)》第四章殯葬設備和殯葬用品管理中第十七條規定,“禁止制造、銷售封建迷信的喪葬用品。禁止在實行火葬的地區出售棺材等土葬用品”。第二十二條第二款規定了罰則,但何為“封建迷信的喪葬用品”并無規定。

但規定指出,各省、自治區、直轄市以及省、自治區人民政府所在地的市和經國務院批準的較大的市的人民政府,可以根據法律和行政法規,制定地方政府規章,由于各地實際情況和風俗習慣各不相同,許多地方性條例和規定則對“封建迷信的喪葬用品”作出了較為明確的規定。

例如,《重慶市殯葬管理條例》第十六條規定:“禁止制造、銷售陰幣、冥幣、紙扎等封建迷信殯葬用品。” 2018年大連市制定的《大連市殯葬管理條例》第四十六條規定:封建迷信殯葬用品,是指殯葬活動中使用的紙(絹)牛、紙(絹)馬、紙(絹)人、紙錢、黃壽紙(黃裱紙)、冥紙、冥幣、紙制金銀錠以及各種仿制的房、車、家電、家具等。因此,官方層面認定的封建迷信和民眾的“傳統習俗”認知出現了明顯偏差。

“燒紙”的意義早已改變。

在當下,其實“燒紙”所代表的祭祀儀式的內核已經有了質的變化。它已經變成了當代人寄托自己的情感的一種方式,表達了對親人的思念、對過往的懷戀、對失去親情的哀思。而冥幣等喪葬用品,已經化身為民間一個寄托哀思的載體,更像是一種情緒產品。

燒紙走進歷史這是一個自然而然的過程。而對于是否應該全面禁止,社會沒有形成普遍共識。歷史傳統、公眾情感角度等,都有使用紙錢進行祭祀的傳統,傳統文化,不應說禁就禁。

把一種傳統說成是迷信,需要特別慎重。一種習俗延續了如此長的時間,依然存在并被廣泛接受,它就已經被漫長的歲月貼上了合理性標簽。倒不是說一個習俗存在了很長時間就一定是科學的,而是在歷史形成過程中,它幾乎不可能避免被爭論、質疑、否定,造成對立、沖突甚至爭斗。這種習俗最終能延續至今,說明它不僅滿足了最大多數人的需求,還經受住了漫長歲月的拷問,成為傳統文化的一部分。相比質疑和否定,我們更應該尊重。

拔苗助長,這并不科學。

在制定、執行涉及千年來民風民俗的法規條例時,切忌盲目一刀切,可以分類禁止、合理引導、尊重民俗。應當對祭祀行為進行相應的管理,但管理不意味著“一刀切”,老百姓需要一種寄托哀思的表達儀式,不可忽視百姓對祭拜先祖的需求。

從社會管理的角度說,由燒紙錢等引發火情和環境污染,確實是值得關注的問題。從這個出發點出臺相關的管控政策,公眾理解起來也容易得多。要比以“迷信”的名義進行“一刀切”要正當且更有力度。

有關部門對待這個過程可以在權衡利弊后進行有序引導、積極倡議以及必要管控,但唯獨不能一禁了之。如果過于急功近利,只要結果正義而忽視程序正義,無異于拔苗助長,這并不科學。

文|劉薇

部分素材來源于網絡,如有侵權請聯系刪除。